The Pen Friend Clubがサード・アルバム『Season Of The Pen Friend Club』を今月20日にリリースする。

The Pen Friend Clubは漫画家の平川雄一により2012年に結成され、これまでにリリースした2枚のアルバムと2枚の7インチ・アナログシングルが、60sポップス・ファンや音楽マニアの間で常に話題となっていた。平川自身も2014年末に紙ジャケCDリイシューされた、ビーチ・ボーイズの『Today!』と『Summer Days(And Summer Nights!!)』のライナーノーツを担当するなど、一級のBB5マニアとして知られている。

また昨年来日したゾンビーズ(コリン・ブランストーンとロッド・アージェントを中心とした現メンバーによる)や現ブライアン・ウイルソン・バンドのバンマスでビーチ・ボーイズのメンバーでもあるジェフリー・フォスケットとライヴ共演したりと、音楽マニアを地で行くバンドとしては黄金の歩みを見せており、今後の活動からも目が離せないのだ。

アルバムの詳しい解説については弊誌佐野編集長のレビューを読んで頂くとして、ここでは筆者と交流のある平川氏にインタビューをおこなったので掲載したい。

↧

The Pen Friend Club:『Season Of The Pen Friend Club』(Penpal Records/ PPRD-0001) 平川雄一インタビュー

↧

小林しの:『Looking for a key』(philia records/PHA-13)

↧

↧

『Chocolat & Akito meets The Mattson 2』(Rallye Label / RYECD237)

↧

☆Rolling Stones:『Live In Leeds 1982』(Ward/GQXS90094~6)Blu-ray+2CD

さてストーンズの映像+CDの『From The Vault』シリーズだが、1990年の初来日公演に続いて、1982年7月25日のイギリスのヨークシャーにあるリーズ大学のコンサートもBlu-ray1枚+CD2枚の仕様でリリースされた。このコンサートは、6人目のストーンズというべきイアン・スチュワートがライブで見られた最後のツアーであり、素晴らしいブギ・ウギのピアノでその存在感を見せつけてくれた。この時期のコンサートは1981年の北米ツアーはレギュラー盤の『Still Life』で1982年にリリースされ10曲を披露、映像は『Let's Spend The Night Together』のタイトルで1981年のアリゾナ州テンピのサン・デヴィル・スタジアムとニュー・ジャージー州のメドウランズ・アリーナの映像を1983年になって25曲リリースしていた。そしてこの『From The Vault』シリーズでは1981年12月18日のヴァージニアでのライブが『Hampton Coliseum』としてBlu-rayとCDで25曲、昨年リリースされたばかり。そしていよいよストーンズのツアーの定番、北米の後のヨーロッパツアーである1982年のイギリスでの映像が本盤で見られるようになったのである。まだミックとキースは39歳、パワフルな歌と演奏(今でもパワフルだが)を全開で楽しませてくれる。なんいっても注目したのは、ストーンズの生みの親と言ってもいいイアン・スチュワートのキーボード・プレイだ。イアンは、キーボード・プレイヤーで、彼のセンスで結成前にそれぞれのメンバーの顔合わせを実現させた立役者だったにも関わらず、ストーンズのマネージメントを担当したアンドリュー・オールダムからルックスが良くないという理由でローディーに格下げされて働いていた苦労人だ。しかし1969年からツアーメンバーになり、70年代はニッキ―・ホプキンス、ビリー・プレストン、イアン・マクレガンという実力者と2人でライブを支えていた。そしてこの81年からのツアーでは、イアンが主役で、若いチャック・リーヴェルが2人目のキーボード・プレイヤーになった。イアンはチャックを鍛え、自宅に呼んでは素晴らしいキーボード・プレイの曲を一緒に聴き、そのあとイアンの自宅にある2台のピアノでセッションしたのだという。チャックはこの時のことを夢のようだったと語っており、ストーンズのために早く馴染ませようとするイアンの献身的な努力には頭が下がる。1975年までのキック・テイラーがギターを弾いていた時は、テクニック的には最も充実していたが、キースとの折り合いも良くなく、リラックスした感じがなかった。しかし後任のロン・ウッドはキースとの相性が抜群で、キースを立て、キースのソロのあとになってサラリとソロを仕込んでくる。こしてこの1981年からのツアーではイアン・マクレガンがキーボードのチーフになっており、最も気心が知れたメンバーでのライブは、自然と充実したものになった。イアンとサックスのボビー・キーズはどちらも見てくれも武骨そのもの、パワフルでゴツゴツした手触りのストーンズのライブが繰り広げられた。コーラス隊がない、男達だけでのこの頃のストーンズのシンプルなライブが個人的には好きだ。同じツアーなので1981年の北米ツアーと曲目も曲順もほぼ同じ、完全版が見られる81年のHamptonのものと比べて「Let It Bleed」が「Angie」に変わっただけだ。ただ明らかに違うのは、演奏スピードである。ともかく早い。「Shattered[」「Neighbors」「Let Me Go」「She's So Cold」などまさに疾走していて最高にカッコいい。こういうアップの曲にイアンのブギ・ウギ・ピアノは見事にマッチする。時代を感じさせるのはキース、ロン、ビルの3人が、くわえタバコでプレイしていることの多いこと。キースはコーラスへの参加もあるし、しばしばタバコを捨てて?いるが、ロンはなんだか煙そうに、ビルは火が付いているのか付いていないのか分からないくらいにさりげなく吸っていた。そしてビルはまったく手元をみないでプレイする。ベースを弾きながらカメラ目線を何度も送っていた。キースのギター・プレイはハードで素晴らしく、ストーンズのサウンドは俺が作るという自負に溢れていた。注目はキースのジャンパーで、なんと胸に大きく日の丸がプリントされている!これは日本人として嬉しい限りだ。ミックはいつでも手を抜かずパワフルそのもの、まさにストーンズの顔だ。そしてチャーリーはいつものチャーリーだった。しかし残念なことにイアンは1985年に急逝、これが最後のツアーだった。ライブは行われたがヨーロッパツアーは行われず、ミックとキースはそれぞれソロ・アルバムを出して関係も最悪となったが、1989年の『Still Wheel』とそのツアーで関係が修復し、ようやくイギリスにも戻ってくることになる。解説はストーンズの伝道師、寺田正典さんで、イアン・スチュワートのエピソードを中心になんと5万字という空前絶後のライナーで楽しませてくれる。この解説の為だけにも買う価値はあるだろう。(佐野邦彦)

![]()

↧

Saigenji :『ACALANTO~10th. Anniversary Edition~』(Happiness Records/HRBR-001) Saigenjiインタビュー

日本におけるブラジリアン・ミュージックの先駆者的シンガー・ソンングライターとして知られ、デビュー前から筆者とも親交がある、Saigenji(サイゲンジ)が2005年に東芝EMIからリリースした『ACALANTO』の10周年を記念したリマスター・リイシュー盤を11月18日にリリースする。

カエターノ・ヴェローソやレニーニなど蒼々たるブラジリアン・ミュージシャンを手掛けるなど新世代派の旗頭であるKassin(以下カシン)ことアレシャンドリ・カシンのプロデュースのもと、リオデジャネイロでレコーディングされた本作は、彼の長いキャリアの中でもエポックメイキングなアルバムとして一際輝いている。

またこのリマスター・リイシュー盤にはボーナストラックとして、後にカシンがリミックスした「Breakthrough the Blue」とアルバム収録5曲のライヴ・ヴァージョン(バックはSaigenjiバンドのベストメンバーが参加した白熱の演奏!)を追加したデラックス・エディションとしてファンは勿論のこと、多くの音楽ファンにもお勧め出来る内容となっている。

今回『ACALANTO』リリース時に筆者が、フリーペーパー誌"ART YARD Informer"で取材し掲載したインタビューをここに再掲載したいと思う。

(再掲載をご承諾してくれたART YARD Informer誌の滝本編集長に心より感謝します。)

既にギタリスト、パフォーマーとして広く知られているSaigenjiは、2001年にソロアルバムをリリースしてCDデビューした、現在最も注目されるアーティストの一人といえるだろう。

9月14日(2005年当時)にリリースされたばかりの4枚目のアルバム『ACALANTO』は、ブラジルのリオデジャネイロ録音の意欲作である。

本作のサウンド・プロデューサーにはカエターノ・ヴェローゾの息子モレーノとのユニット"モレーノ+2"のメンバーとして知られる、ブラジル新世代アーティストきってのクリエイターと称されるカマル・カシンを迎え新境地に挑んでいる。

ここではリリースを前にして彼に本作の魅力について聞いてみた。

ウチ(以下U):そもそも今回リオでレコーディングした経緯は?

Saigenji (以下S):「元々は沖縄で中原仁さん(*1)やギタリストの笹子さん(*2)と飲んでいた時にカシンが沖縄に来ているという事を聞いて、仁さんが飲んでいた居酒屋に彼を呼んでくれたんです。それで彼と話をして自分のCDを渡したのがきっかけですね。実はその前に大阪で会ってはいたんですけど。

U:ちょくちょく来日していたんですね。確か奥さんが日本人だから結構親日家なのかな。

S:大阪で会ったのがファーストとセカンドの間だったかな。丁度その頃に彼も日本人の奥さんと結婚した頃だったと思う。セカンドの後に沖縄でちゃんと紹介してもらって話したの。

俺は前々からカシンの音楽が大好きでモレーノ+2やドメニコ+2、彼がプロデュースしたカエターノの作品とかも聴いていて「この人凄いな~」って。もし一緒に出来たら素晴らしいと思っていたんだけど、まさかそんな事が実現するとは思ってなかった。

それで毎年3月と4月は海外にツアーに行っていたけど、今年はレコーディングにしようという話になって、仁さんに「カシンとやりたいんだけど」って相談したら、「それは是非やろう」ってコーディネートしてもらう事になったんです。

U:それから具体的にカシンとやり取りが始まったのは?

S:年明けてからデモ作りを始めて、それを送って聴いてもらっていたんだけどカシンも凄く気に入ってくれて。「いいね~。やろうよ!」って(笑)。

リスペクトするアーティストだったので、まさか彼が一緒にやってくれると思わなかったから嬉しかった。

U:同世代で感性が近かったのも上手くいった要因かも知れないね。

S:カシンは31か32だったかな。歳が近かったので感性が合っていたんだろうね。デモを聴いて「この曲はこうしたい。あの曲はこうしよう」って言ってくれたんで、これは上手くいく感じがすると思った。

U:デモを預けた時点でアレンジのアイディアも詰めていてくれていた訳ね。

S:そうそう。アレンジのイマジネーションを膨らませてくれていて、向こうに行って直ぐにレコーディングをガンガン進めていったって感じ。

U:今回のレコーディング・メンバーはカシンがベースとプログラミングで、ドラマーのドメニコ(*3)がいて、Saigenjiと三人が基本でベーシック・トラックを録っていったのかな?

S:そうですね。今回は全部で9曲だったんだけど、カシンとドメニコがキーパソンでその他にキーボードでドナチーニョ(*4)がやってくれたって感じです。

先ずは三人でベーシック録って上物が必要な時にドナチーニョって、凄く若いキーボーディストが来てくれたんです。

U:レコーディング期間は約2週間で結構タイトだけど、スムーズに進行していましたか?

S:割とサクサク進行していましたね。一発で録ったベーシックからドラムだけ残してとか慎重にやった曲もあったんだけどサクサクいきました。

確かこのバンド・フォーマット5曲のベーシックは2日間で全部録った筈です。テイク数も2くらいだった。基本的にはベーシックのドラムもエディット無しだったと思う。

U:参加メンバーはどんなタイプのミュージシャンだったのかな? 譜面で緻密にやるミュージシャンではないよね。

S:もうね、譜面は誰一人として読めなかった。ドナチーニョだけは読めたけど、カシンとドメニコはその場で聴いて「ここのキメは」ってダダダって直ぐ演奏を始められるミュージシャンだった。勘が目茶苦茶良いんだよね。もう譜面なんか要らないって感じで。一応譜面を書いていったんだけど誰も読んでくれなかった(笑)。カシンも当初デモでやり取りしていた事を忘れていたみたいで。「あれこれは違うぞ」って(笑)。基本的には現場の空気で決まっていった感じかな。

単にプレイヤーとしての鍛錬よりみんな頭が柔らかいのかな。音楽をカタチで考えてないところがあるから、非常にクリエイティヴなんですよ。

U:因みに彼らとのコミュニケーションは英語だけで通じたのかな?

S:そうそう、全部英語です。彼らは英語が割と堪能でした。メールのやり取りも英語でやっていましたね。ポルトガル語は必要なかった。

U:普段彼らはどんな音楽を聴いていましたか? NYのオルタナ系やシカゴの音響系にも通じる趣味を持っていると思うんだけど。

S:車の中ではキューバのロス・バン・バンとか聴いていましたね。彼は基本的に雑食なので何でも聴いていました。まあよくいえば編集世代だよね。生音で一発録りをするんだけど、音楽をよくするためには編集をフルに活用するスタイルかな。

U:カシンならではのユニークなスタイルってのはありましたか?

S:4曲目に「増殖」って曲があるんですけど、これのプログラミングがもの凄いゆるくて(笑)。

例えば日本のヒップホップの人達はきっちり作っていくんじゃない。だけどカシンは手打ちでMPC2000(*5)をガンガン叩いていってずれていても気にしないで「いいんだ、これで」って(笑)。「きっちりプログラミングするよりヒューマン・ライクでいい感じなんだ」と言うんだよね。色々とテクノロジーを使っているんだけど、テクノロジーに使われないというか。テクノロジーは使うものだって感じで、あくまでツールに過ぎないって。

U:レコーディングしたモノアウラル・スタジオはどんな感じでしたか?

カシンのプロデュース作は大体ここで録っているのかな、元々女優さんの屋敷だったんだよね?

S:そうそう。元々『エウ トゥ エリス』(*6)って映画に主演していた女優さんの持ち物で、割と広くて二階建ての一軒家で中庭もある、非常にリラックス出来てウッディーな感じでした。

彼が手掛けたカエターノのアルバムもここで録音したみたい。「成る程ここにカエターノも来たんだ」って(笑)。

U:ではアルバムに収録された曲毎にエピソードを聞きたいんだけど、先ずは1曲目の「Breakthrough the Blue」。如何にもSaigenjiのアルバムの典型的な1曲目って感じなんだけど、ファンクとサンバのクロスオーバー的な曲だよね。こういうコード進行の激しいファンクをどう解釈していましたか?

S:典型的な1曲目(笑)。そうだよね。彼ら自身はもっとシンプルなコード進行でファンクをやっているんだけど、この曲ではドメニコがブラジル人でしか解釈出来ないドラムを叩いているの。ファンクというかキックが四つ打ちっぽいっていうのかな?

U:ハウスの元祖的なフィリー・ソウル感覚だ、70年代後半ディスコ・ブームに行く前のね。サンバからもアイディアを貰っているんだよね。

S:そうそう入っている。所謂日本人のやるファンクとは異なるアプローチで、何というかとてもセブンティーズ・ライクな。そこがレイドバックした感じで面白いなって思って。

多分ブラジル人ってファンクが大好きだと思うんだけど、セブンティーズから影響を受けていて好きなんですよね。そこのところで例えばドナチーニョのローズ(*7)も非常にそれっぽいし。みんな凄く音楽マニアだから幅広く聴いているんだろうね。

U:この曲でのカシン的なスパイスとは?

S:何というかな、アシッドジャズっぽいというか、そのエッセンスをジャンルにすり寄ってない、ユニバーサルな感覚でやっているのがカシンらしいかな。どこのジャンルにもいかないという。ボーダーレスな感じがカシンらしいかな。日本だとこの音にはならないでしょうっていう。タイム感も全然違うし。

U:「Rhythm」でのヴォイス・トランペットのアイディアは? これハモっているよね?面白いサウンドだよね。

S:一応デモにも入れたんだけど、スタジオで重ねようって話になって一人で重ねたんです。

最初はユニゾンでやるって言われたんだけど、これは折角だから一人でオーケストラみたいにハーモニーが動くって感じです。これは遊び心って感覚もありますね。あとダニエル(*8)のサンプリング感覚が凄く効いている。彼のセンスには脱帽したね。

U:「Sir Barden,meu mestre」はバーデン・パウエルに捧げた曲なのかな?

S:そうです。所謂バーデン・パウエルが作ったスタイルの曲だよね。これは持って行った時にドメニコのパーカッションだけでやりたいって言っていました。彼もエディットせずになるべく生音を最小限で聴かせる感じにしたいって事で、サイズもメロディーも極力シンプルにしたんだけど非常にクラシカルでいい雰囲気になりました。

U:先程も話が出た「増殖」でのネイティヴなウッドフルートのアイディアは? 当初からヒップホップ・ライクなリズムでやろうと思ったの?

S:最初俺がフルートみたいなアプローチで入れたいと言ったら、カシンに「折角ブラジルのウッドフルートを使うんだから、もうちょっとその特性を活かした感じでプレイしたらどう」ってアドバイスされたのね。デモの時のリズムはドラムンベースでやっていて、ポエトリーなスタイルだったんだけど、彼も同じようなアプローチでやるのかなと思ったら全然そんな事はなくて「何じゃこりゃ?」みたいなって意表を突かれた感じで(笑)。手打ちのMPC2000の低音が非常にヒューマン・ライクでいい感じになりました。

U:カシンのユニークなアドバイスで他に印象に残った曲は?

S:「塩と奇跡」という曲の歌入れをずっとやっていてもう少しで上手くいくかなって時に「どんな感じで歌ったらいいかな?」って相談したら、「女と愛し合っている様な気持ちで歌え」って言われて、お~成る程(笑)。そんな事は日本のプロデューサーは絶対言わないでしょう?「もうちょっとロマンテックに」とかになっちゃう。でも「そうかロマンテックか~」って分かり難いんだけどね。彼の場合は単刀直入でいいな~と思いましたね。

あとこの曲ではドメニコのゆったりしたドラムのタイム感が素晴らしくて、日本では絶対に出せないと思うんだよね。テクニカルな事では日本人の方が上かも知れないけどこのタイムは出せないよね。

U:そういう点では「Dois na Madrugada」もストレートにやるとスティーヴィ・ワンダーっぽくなると思うんだけど、これも彼らならではのグルーヴになっているよね?

S:そうそう、そうですよね(笑)。ドメニコのドラムも微妙にサンバ入っていますよね。やはり彼のタイム感というのはアルバムのコアな部分をなしていると思いますよ。何というか非常にオリジナルなんですよね。

U:彼のプレイは例えばスザーノ(*9)みたいな独特な感じなのかな?

S:そうですね。多分叩き方も相当自己流なんだと思います。非常にオリジネイターというかパイオニアですね。それで彼の場合はアーティストでもあるんですよ。いい曲も書くし、詩も書く。絵も描いたりするんじゃないかな。カシンも含めて所謂音楽家とは違うアーティスティックなのかな。モレーノ(*10)もそうだし。

U:今回のアルバムで個人的に最も好きだったのが「bugs in the silence」なんだけど、ハービー・ハンコックの「Maiden Voyage」を思わせるというか。しかしこんなタイプの曲をカシン達とやるというのが凄いよね?

S:ありがとう(笑)。新主流派っぽいよね。こんなタイプの曲だからこそ逆にどういう解釈するか面白いかなって。やはり実際やってみて微妙に彼らのテイストが入っているんだよね。

多分聴いたままにやっているとは思うけど、かなりいい感じになりました。曲自体はファーストが出た後位に書いた曲でライヴでも偶にやっていたんです。実は元々新主流派のジャズが凄く好きで、ミルトン・ナシメントにも通じるんだけどね。この曲は新主流派のワルツをイメージして作ったんです。ファーストの「手のひらを太陽に」なんかも割と近いかも知れないね。こういったモーダルな音楽って元を辿れば民族音楽に行き着くから、ブラジル北東部の音楽も通じるものがあるんだよね。

U:タイトル曲でバラードの「acalanto」に関してはどんなアプローチで?

S:カシンはこの曲と「塩と奇跡」を同じ扱いにしていたんだよね。隙間の扱いだと思うんだけど。彼は音響派的な事にも通じていて、例えば日本だと嶺川貴子さんが好きらしいんだよね。

ドメニコやモレーノもやはり好きで、コーネリアスも大好きで聴いていた。だから空間処理に関しては卓越していたんだよね。

U:アーティスティックで面白い方々とのレコーディングだったと思いますが、Saigenjiから見て彼らはどんな人だったのかな? スタジオの外でのエピソードとか。

S:みんな良いヤツなんだけど、ちょっとヘンテコな感じで(笑)。ヘンテコだけど人なつっこいんですよ。彼らはベジタリアンで酒も余り飲まなかったな。カシンは肉も余り好きじゃなくて凄くヘルシーだった。タバコも誰も吸わないしスタジオはいつもクリーンだったよ(笑)。

外に出ればカシンは町の人気者って感じで、いつもミュージシャンに声を掛けられて道端で10分とか立ち話していた。凄いミュージシャンが普通の格好で歩いているからね。とにかくみんなノンビリしていたよ。

U:今回ブラジルのリオでフル・レコーディングしてきた訳ですが、表現者として特にプラスになった部分を総括するとどういう事でしょうか?

S:今回はやはりカシンと知り合った事がメインなので、あくまで彼とのコラボレーションだけを入れたかったというのがあって、ブラジルに行ったのはオマケみたいなものかも知れない。

まさに彼がたまたまブラジル人だったという事ですね。なかなか気が合って尊敬出来るミュージシャンってそうそういないから、やはりそこがメインになりますね。レコーディング自体もリラックスして出来たし、彼のオープンな性格も大きかったですね。

*1:中原仁:音楽評論家, 音楽プロデューサー&コーディネイター, ラジオ番組制作者

*2:笹子重治:ショーロ・クラブを率いるギタリスト

*3:ドメニコ・ランセロッチ:モレーノ+2及びドメニコ+2のメンバーでドラマー

*4:ドナチーニョ・ドナート:ジョアン・ドナートの息子でもあるキーボーディスト

*5:アカイプロフェッショナル社製シーケンサー内蔵サンプラー・ドラムマシン

*6:2000年公開ブラジル作品 A・ヴァディンギトン監督 主演:ヘジーナ・カゼ

*7:フェンダー社製エレクトリックピアノ, 正式名フェンダー・ローズ

*8:モノアウラル・スタジオのハウス・エンジニア, 父はミュージシャンのダヂ

*9:マルコス・スザーノ:ブラジルが誇る現代最高のパーカッショニスト

*10:モレーノ・ヴェローゾ:カエターノ・ヴェローゾの息子でブラジル新世代アーティスト

(2005年8月 東芝EMIにて/企画構成+取材+文:ウチタカヒデ)

(画像提供:ハピネス・レコード/撮影:Daniela Dacorso、田中 正)

↧

↧

日本の洋楽系フォークの創始者ガロのパーフェクト音源リストを掲載。ガロと日本のロックの創始者のスパイダースは見事に活動がシンクロしていた

さて、これがGAROの詳細なディスコグラフィーである。このリストから見えるヒストリーだが、ある部分が奇妙にスパイダースとダブって見える。それは、デビューはオリジナル勝負、しかしプロ作曲家の書いた曲が思いもがけず大ヒット、その曲でスターダムにのし上がり、そのためプロ作曲家の曲もあてがわれて歌うが、オリジナル志向の強いメンバー達は再びオール・オリジナルのアルバムを作って実力を見せ、最後に音楽的に一花咲かせて解散する...という流れだ。ガロの7枚のアルバムだが1971年のデビュー・アルバム『GARO』は全曲オリジナル。まさに日本のCSN&Yで、他に類がないサウンドとハーモニーで鮮烈なデビューを飾ったがヒットには至らなかった。そのためセカンドはレコード会社からの要請で全曲和洋折衷のカバーになってしまう。しかしここでも当初ヒットは無かったのでサード『GARO3』はまた全曲オリジナルに戻す。このアルバムの内容もいいのにヒットが生まれない。しかしセカンドからカットしたシングルB面曲の「学生街の喫茶店」が後に突然の大ブレイク、シングルはAB面入れ替えて出し直し、7週連続オリコン1位という大ヒットを記録する。そのためこのブレイクのあとのシングルは同じすぎやまこういちの歌謡曲そのものの「君の誕生日」でこれも1位、そのあとはマーク作の「ロマンス」だったがこれも6位になり、1973年にはレコード大賞大衆賞、そして紅白歌合戦の出場まで果たしてしまう。このブレイクのためライブアルバムにスタジオ録音の「君の誕生日」を無理矢理入れたほど。4枚目は、オリジナルは4割だが歌謡曲路線のアルバムで、私を含めデビュー・アルバムのガロが好きだったファンはこのアルバムあたりでファンを辞めている。しかし5枚目のアルバム『CIRCUS』

は創作意欲を高めて全曲オリジナルで勝負という意欲作だったがそこそこのヒットで終わる。

そして6枚目は会社とグループの意向の中間を取った形で松任谷正隆や細野晴臣、そこに山下達郎や吉田美奈子らがコーラスに加わってアダルトな雰囲気のアルバムを作り、オリジナルも6割入ったがこれもヒットせず。シングル・ヒットも途絶えてしまったため、メンバーで、曲の半分を書いていたトミー(日高冨明)が脱退を申し出る。グループの仕切り役だったボーカル(大野真澄)はグループ存続しながらのソロ活動を勧めたが決意は固くもう一人の、曲の半分を書いていたマーク(堀内護)も抜けるというので、解散を決めた。1974年のラストアルバムはそれぞれが均等に曲を書いて編曲も担当するという形でオリジナル・アルバムを作った。レコーディングにはみな参加したそうで、ブルーハーツのラストアルバムの『PAN』のような各自でのレコーディング曲を持ち寄ることはなかった。最後までグループだったのである。さてそれよりもずっと前のスパイダースは、下積み時代も長く、かまやつひろしのようにソロ時代に多くのシングルを出した(ただし1枚もヒットせず)実績はガロのメンバーにないので同列には語れないが、フィリップスと本格的メジャー契約し、リリースした1966年のデビュー・アルバム『ザ・スパイダース・アルバムNo.1』は全曲オリジナルで勝負した。しかしセカンドは全曲洋楽カバー。ただしこれはレコード会社の意向ではなく、もともとスパイダースがビートルズを中心に、日本のどのバンドよりも早くカバーすることを目指していたバンドだったので(洋楽のカバーを英語でそっくりのサウンドで歌えるだけで価値があった時代だったのだ)、カバーがほとんどだったメジャーデビュー前のソノシート時代の延長で作ったのだろう。だからその先のアルバムでも洋楽カバーは望んで入れた可能性が高い。サードは12曲中オリジナルが3曲だが、その内2曲は充実した内容のシングルA面と、オリジナルを作る力は十分にあった。しかしガロの「学生街の喫茶店」にあたるのがプロの外部ライターが書いたシングル「夕日が泣いている」で、それまで大きなヒット曲がなかったスパイダースに対して、レコード会社からの要請でのシングルだった。この曲が予想外の大ヒットとなり、スパイダースは一気にトップ・スターの座を得た。ただオリジナル曲を書いていたかまやつひろしは、「夕日が泣いている」でブレイクしたものの、スパイダースが楽しかったのはここまでとはっきり語っている。その後、サベージとの半々アルバムがあり6曲中5曲がオリジナルでオリジナル率を高くしたが、4枚目は12曲中オリジナルが5曲、5枚目は3曲と少ない収録になる。ただし少ないオリジナルながらグループの代表曲となる「あの時君は若かった」「いつまでもどこまでも」「バンバン」などの大ヒットが作られしっかり収められていた。ちなみに4枚目は洋楽カバー3曲、5枚目は9曲と一気に増えるが、このあたりはガロと違ってスパイダースの趣味と思われる。そしてガロと似ていると感じたのが1968年の6枚目のアルバム『明治百年すぱいだーす7年』だ。このアルバムでは再び全曲オリジナル、ファーストとは違ってかまやつは半分の6曲だけ書き、ミュージシャンとして心境著しい大野克夫が4曲、井上堯之が1曲、そして井上順まで一曲書いたところが今までと大きく違っていた。そして内容的にも実にバラエティに富んだ優れた曲が並び、スパイダースの、いやGSを代表する傑作アルバムになった。ただしヒットには結びついていない。そして7枚目のオリジナルは12曲中5曲、最後はカバー曲のみの企画アルバムで終わる。解散後のスパイダースは、堺正章と井上順は歌手というよりバラエティでテレビの大人気者になるし、かまやつひろしはソロ・ミュージシャンとして活躍、そして井上堯之と大野克夫は、始めは井上堯之バンドとして活動、その後大野は大野克夫バンドとしてサントラやバックバンドで力を発揮、大野克夫は一流の作曲家となり、沢田研二の「勝手にしやがれ」を書いてレコード大賞を取るなど多くの沢田のシングル曲を書き、あの有名な「太陽にほえろ」や「名探偵コナン」のテーマも大野の作曲だった。井上堯之も近藤真彦の「愚か者」を書いてこの曲もレコード大賞と、井上はミュージシャン、作曲家、編曲者として一流となった。そして田辺昭知は田辺エージェンシーの社長として芸能プロダクションを切り回し、スパイダースは解散後もそれぞれの道で大活躍した。フィリップス時代の活動は5年間、シングルは先の「夕陽が泣いている」の大ヒットを書いた浜口庫之助のあと、オリジナル(かまやつ)、利根常昭、洋楽カバー、浜口庫之助、村井邦彦となりその後はかまやつのオリジナルの体制に戻る。それはかまやつの書いたシングル曲がヒットを生んだからだ。ガロの活動は4年、シングルは「学生街の喫茶店」の大ヒットを書いたすぎやまこういちのあと、すぎやまこういち、オリジナル(マーク)、村井邦彦、すぎやまこういち、オリジナル(マーク)と回ってここでヒットはなくなるが、その後も外部とオリジナルは交互、スパイダースよりシングルの選択権などの自由度は少なかったようだ。ガロはあくまでもフロントに立つミュージシャンだったので、解散後もみなミュージシャンを続け、マークはソロ・アルバムを2枚リリースするが、知人に「昔よりいい曲が書けていない」と言われたことをきっかけに長く音楽界から離れ、テニススクールを作って別のビジネスへ移り、成功を収めた。しかし1994年にグッド・フレンズというユニットへの参加(曲も提供)のあと、2013年に36年ぶりのソロ・アルバムを出すが翌年病気により残念ながら逝去している。マークさんとは引退していた頃に2回飲み会でご一緒したことがあるがもの静かであれだけのミュージシャンなのに少しも過去をひけらかそうとせず、本当に心優しい方で、馬の目を抜くような芸能界には向かなかっただろう、それもあって引退したのだということが容易に推察できた。トミーも解散後、2枚ソロ・アルバムを出しma-ma-doo名義のシングルを2枚出すがどれもヒットせず、自殺(事故死の説もあり)している。両方の羽を永遠に失ったガロ。今でもかそれぞれの道で活躍しているスパイダース。まったく解散後のその後は明暗分けたが、日本のロックの創始者と、日本の洋楽系フォーク(四畳半フォークの対極としてそう呼ぶ)の創始者のグループ活動期は不思議とシンクロしていた。(佐野邦彦)

そして6枚目は会社とグループの意向の中間を取った形で松任谷正隆や細野晴臣、そこに山下達郎や吉田美奈子らがコーラスに加わってアダルトな雰囲気のアルバムを作り、オリジナルも6割入ったがこれもヒットせず。シングル・ヒットも途絶えてしまったため、メンバーで、曲の半分を書いていたトミー(日高冨明)が脱退を申し出る。グループの仕切り役だったボーカル(大野真澄)はグループ存続しながらのソロ活動を勧めたが決意は固くもう一人の、曲の半分を書いていたマーク(堀内護)も抜けるというので、解散を決めた。1974年のラストアルバムはそれぞれが均等に曲を書いて編曲も担当するという形でオリジナル・アルバムを作った。レコーディングにはみな参加したそうで、ブルーハーツのラストアルバムの『PAN』のような各自でのレコーディング曲を持ち寄ることはなかった。最後までグループだったのである。さてそれよりもずっと前のスパイダースは、下積み時代も長く、かまやつひろしのようにソロ時代に多くのシングルを出した(ただし1枚もヒットせず)実績はガロのメンバーにないので同列には語れないが、フィリップスと本格的メジャー契約し、リリースした1966年のデビュー・アルバム『ザ・スパイダース・アルバムNo.1』は全曲オリジナルで勝負した。しかしセカンドは全曲洋楽カバー。ただしこれはレコード会社の意向ではなく、もともとスパイダースがビートルズを中心に、日本のどのバンドよりも早くカバーすることを目指していたバンドだったので(洋楽のカバーを英語でそっくりのサウンドで歌えるだけで価値があった時代だったのだ)、カバーがほとんどだったメジャーデビュー前のソノシート時代の延長で作ったのだろう。だからその先のアルバムでも洋楽カバーは望んで入れた可能性が高い。サードは12曲中オリジナルが3曲だが、その内2曲は充実した内容のシングルA面と、オリジナルを作る力は十分にあった。しかしガロの「学生街の喫茶店」にあたるのがプロの外部ライターが書いたシングル「夕日が泣いている」で、それまで大きなヒット曲がなかったスパイダースに対して、レコード会社からの要請でのシングルだった。この曲が予想外の大ヒットとなり、スパイダースは一気にトップ・スターの座を得た。ただオリジナル曲を書いていたかまやつひろしは、「夕日が泣いている」でブレイクしたものの、スパイダースが楽しかったのはここまでとはっきり語っている。その後、サベージとの半々アルバムがあり6曲中5曲がオリジナルでオリジナル率を高くしたが、4枚目は12曲中オリジナルが5曲、5枚目は3曲と少ない収録になる。ただし少ないオリジナルながらグループの代表曲となる「あの時君は若かった」「いつまでもどこまでも」「バンバン」などの大ヒットが作られしっかり収められていた。ちなみに4枚目は洋楽カバー3曲、5枚目は9曲と一気に増えるが、このあたりはガロと違ってスパイダースの趣味と思われる。そしてガロと似ていると感じたのが1968年の6枚目のアルバム『明治百年すぱいだーす7年』だ。このアルバムでは再び全曲オリジナル、ファーストとは違ってかまやつは半分の6曲だけ書き、ミュージシャンとして心境著しい大野克夫が4曲、井上堯之が1曲、そして井上順まで一曲書いたところが今までと大きく違っていた。そして内容的にも実にバラエティに富んだ優れた曲が並び、スパイダースの、いやGSを代表する傑作アルバムになった。ただしヒットには結びついていない。そして7枚目のオリジナルは12曲中5曲、最後はカバー曲のみの企画アルバムで終わる。解散後のスパイダースは、堺正章と井上順は歌手というよりバラエティでテレビの大人気者になるし、かまやつひろしはソロ・ミュージシャンとして活躍、そして井上堯之と大野克夫は、始めは井上堯之バンドとして活動、その後大野は大野克夫バンドとしてサントラやバックバンドで力を発揮、大野克夫は一流の作曲家となり、沢田研二の「勝手にしやがれ」を書いてレコード大賞を取るなど多くの沢田のシングル曲を書き、あの有名な「太陽にほえろ」や「名探偵コナン」のテーマも大野の作曲だった。井上堯之も近藤真彦の「愚か者」を書いてこの曲もレコード大賞と、井上はミュージシャン、作曲家、編曲者として一流となった。そして田辺昭知は田辺エージェンシーの社長として芸能プロダクションを切り回し、スパイダースは解散後もそれぞれの道で大活躍した。フィリップス時代の活動は5年間、シングルは先の「夕陽が泣いている」の大ヒットを書いた浜口庫之助のあと、オリジナル(かまやつ)、利根常昭、洋楽カバー、浜口庫之助、村井邦彦となりその後はかまやつのオリジナルの体制に戻る。それはかまやつの書いたシングル曲がヒットを生んだからだ。ガロの活動は4年、シングルは「学生街の喫茶店」の大ヒットを書いたすぎやまこういちのあと、すぎやまこういち、オリジナル(マーク)、村井邦彦、すぎやまこういち、オリジナル(マーク)と回ってここでヒットはなくなるが、その後も外部とオリジナルは交互、スパイダースよりシングルの選択権などの自由度は少なかったようだ。ガロはあくまでもフロントに立つミュージシャンだったので、解散後もみなミュージシャンを続け、マークはソロ・アルバムを2枚リリースするが、知人に「昔よりいい曲が書けていない」と言われたことをきっかけに長く音楽界から離れ、テニススクールを作って別のビジネスへ移り、成功を収めた。しかし1994年にグッド・フレンズというユニットへの参加(曲も提供)のあと、2013年に36年ぶりのソロ・アルバムを出すが翌年病気により残念ながら逝去している。マークさんとは引退していた頃に2回飲み会でご一緒したことがあるがもの静かであれだけのミュージシャンなのに少しも過去をひけらかそうとせず、本当に心優しい方で、馬の目を抜くような芸能界には向かなかっただろう、それもあって引退したのだということが容易に推察できた。トミーも解散後、2枚ソロ・アルバムを出しma-ma-doo名義のシングルを2枚出すがどれもヒットせず、自殺(事故死の説もあり)している。両方の羽を永遠に失ったガロ。今でもかそれぞれの道で活躍しているスパイダース。まったく解散後のその後は明暗分けたが、日本のロックの創始者と、日本の洋楽系フォーク(四畳半フォークの対極としてそう呼ぶ)の創始者のグループ活動期は不思議とシンクロしていた。(佐野邦彦)GARO完全ディスコグラフィー

★...アナログ盤でしか聴けない曲

作者:M...堀内護(マーク) T...日高冨明(トミー) V...大野真澄(ボーカル)

あとメンバーではないが作詞が多いのでY...山上路夫。分かれている曲は作詞-作曲で表記。クレジットがないレーベルはマッシュルーム。

☆オリジナル・アルバム

〇1971/11 『GARO』(オリコン68位)

(一人で行くさ(T)/たんぽぽ(Album Version)(V-M)/二人の世界(V-M) /何もかも遠くに(M) / 花の伝説 (Y-M)/暗い部屋 (M)/水色の世界(M) /小さな恋(T) /地球はメリー・ゴーランド(Y-T) /人は生まれて(M))

〇1972/6 『GARO2』(オリコン1位)( 美しすぎて(Album Version)(Y-村井邦彦)/ 水車は唄うけど(Y-すぎやまこういち) /学生街の喫茶店(Y-すぎやまこういち) / 蝶が飛ぶ日(Y-村井邦彦) / 四葉のクローバー(Y-かまやつひろし) /ベイビー・アイム・ア・ウォント・ユー(訳詞ガロ-デビッド・ゲイツ) /レット・イット・ビー(訳詞Y-レノン=マッカートニー) / マイ・レディ(訳詞ガロ-イアン・マシューズ) /ビコーズ (訳詞Y-レノン=マッカートニー)/グッド・モーニング・スターシャイン(訳詞川添象多郎-ガルト・マクダーモット) )

〇1972/12 『GARO3』(オリコン12位)(涙はいらない(M) / 愛の言葉(M) /オールド・ファッション・ラプソディー(T) / 心の鍵(T) /時の魔法(M) /一人にしないよ(T) / 木馬(M) /遠い春(M) /ディスカバー・ピクニック(V) /僕のすべて(T)/幸福(V) / 明日になれば(Album Version)(T))

〇1973/8 『GARO LIVE』(オリコン4位)※1973・2・26横須賀市文化会館

(学生街の喫茶店 /時の魔法 /ディスカバー・ピクニック /美しすぎて /忘れていたもの(M&V-M) /君の誕生日(Y-すぎやまこういち)※スタジオ録音のSingle / 一人で行くさ /木馬 /涙はいらない /暗い部屋 / 散歩(Y-村井邦彦)※スタジオ録音のSingle)

〇1973/10 『GARO4』(オリコン6位)( ロマンス(Y-M) /大空の詩(大橋一枝-村井邦彦) /君の肖像 (Y-すぎやまこういち)/朝・昼・夜 (Y-村井邦彦)/二人だけの昼下り (Y-すぎやまこういち)/二人は友達(Y-T) /憶えているかい(Y-村井邦彦) /恋人(V) /踊り人形 (大橋一枝-M)/ 一枚の楽譜(Y-村井邦彦))

〇1974/5 『CIRCUS』(オリコン15位)(団長のごあいさつ(Y-M) /空中ブランコ(Y-M) / オートバイの火くぐり (Y-T)/猛獣使い(Y-T) /ピエロの恋唄(Y-M) /曲馬団 (Y-M)/なぞの女(V) /大男の歌(Y-T) /綱渡り(T)(Inst.) /この世はサーカス(Y-M) /風にのって(M) / 演奏旅行(Y-M) /酒びたり人生(V) /通りすがり (Y-M)/旅人が眠る丘 (Y-T)/絵ハガキ(Y-M) )

〇1975/6 『吟遊詩人』 (※作詞は全曲阿久悠なので、作曲のみ記す)(一本の煙草 (Album Version)(荒木和作)/アドベンチャー(T) /個人的メッセージ(佐藤健) /愚かな遊び(荒木和作) /悲歌(えれじい)(V) /深夜映画 (荒木和作)/型破りな結婚式(T) /ツイン・ベッド(V) /大都会の羊飼い(M) /吟遊詩人(Album Version)(M&T))

〇1975/12 『三叉路』

(夜間飛行機 (M)/誰もいない朝 (V)/ペガサス(T) /さいごの手紙(M) /ベビー・ローラー (T)/恋のゲーム(T) /終りは終り(M) /仕事のあとは(V) /去年の夏 (T)/あいつ(V) /冬の花火(M) /青春の旅路(V))

(一人で行くさ(T)/たんぽぽ(Album Version)(V-M)/二人の世界(V-M) /何もかも遠くに(M) / 花の伝説 (Y-M)/暗い部屋 (M)/水色の世界(M) /小さな恋(T) /地球はメリー・ゴーランド(Y-T) /人は生まれて(M))

〇1972/6 『GARO2』(オリコン1位)( 美しすぎて(Album Version)(Y-村井邦彦)/ 水車は唄うけど(Y-すぎやまこういち) /学生街の喫茶店(Y-すぎやまこういち) / 蝶が飛ぶ日(Y-村井邦彦) / 四葉のクローバー(Y-かまやつひろし) /ベイビー・アイム・ア・ウォント・ユー(訳詞ガロ-デビッド・ゲイツ) /レット・イット・ビー(訳詞Y-レノン=マッカートニー) / マイ・レディ(訳詞ガロ-イアン・マシューズ) /ビコーズ (訳詞Y-レノン=マッカートニー)/グッド・モーニング・スターシャイン(訳詞川添象多郎-ガルト・マクダーモット) )

〇1972/12 『GARO3』(オリコン12位)(涙はいらない(M) / 愛の言葉(M) /オールド・ファッション・ラプソディー(T) / 心の鍵(T) /時の魔法(M) /一人にしないよ(T) / 木馬(M) /遠い春(M) /ディスカバー・ピクニック(V) /僕のすべて(T)/幸福(V) / 明日になれば(Album Version)(T))

〇1973/8 『GARO LIVE』(オリコン4位)※1973・2・26横須賀市文化会館

(学生街の喫茶店 /時の魔法 /ディスカバー・ピクニック /美しすぎて /忘れていたもの(M&V-M) /君の誕生日(Y-すぎやまこういち)※スタジオ録音のSingle / 一人で行くさ /木馬 /涙はいらない /暗い部屋 / 散歩(Y-村井邦彦)※スタジオ録音のSingle)

〇1973/10 『GARO4』(オリコン6位)( ロマンス(Y-M) /大空の詩(大橋一枝-村井邦彦) /君の肖像 (Y-すぎやまこういち)/朝・昼・夜 (Y-村井邦彦)/二人だけの昼下り (Y-すぎやまこういち)/二人は友達(Y-T) /憶えているかい(Y-村井邦彦) /恋人(V) /踊り人形 (大橋一枝-M)/ 一枚の楽譜(Y-村井邦彦))

〇1974/5 『CIRCUS』(オリコン15位)(団長のごあいさつ(Y-M) /空中ブランコ(Y-M) / オートバイの火くぐり (Y-T)/猛獣使い(Y-T) /ピエロの恋唄(Y-M) /曲馬団 (Y-M)/なぞの女(V) /大男の歌(Y-T) /綱渡り(T)(Inst.) /この世はサーカス(Y-M) /風にのって(M) / 演奏旅行(Y-M) /酒びたり人生(V) /通りすがり (Y-M)/旅人が眠る丘 (Y-T)/絵ハガキ(Y-M) )

〇1975/6 『吟遊詩人』 (※作詞は全曲阿久悠なので、作曲のみ記す)(一本の煙草 (Album Version)(荒木和作)/アドベンチャー(T) /個人的メッセージ(佐藤健) /愚かな遊び(荒木和作) /悲歌(えれじい)(V) /深夜映画 (荒木和作)/型破りな結婚式(T) /ツイン・ベッド(V) /大都会の羊飼い(M) /吟遊詩人(Album Version)(M&T))

〇1975/12 『三叉路』

(夜間飛行機 (M)/誰もいない朝 (V)/ペガサス(T) /さいごの手紙(M) /ベビー・ローラー (T)/恋のゲーム(T) /終りは終り(M) /仕事のあとは(V) /去年の夏 (T)/あいつ(V) /冬の花火(M) /青春の旅路(V))

☆その他のコンピレーション

〇1999 『Singles』(東芝EMI)

「覚えているかい」はパーカッションのボンゴが聴こえない、このアルバムだけのヴァージョン。「一人で行くさ(※Single Version)」...アルバムより長いがアナログ・シングルより僅かに短い「たんぽぽ(Single Version)」「明日になれば(Single Version)」「一本の煙草(Single Version)」「吟遊詩人(Single Version)」「美しすぎて(Single Version)」(※「地球はメリー・ゴーランド」のシングルはただエンディングが30秒短いだけ。「水色の世界」のCD版はエンディングのベースが小さいと言うが良く分からない程度。この2つに価値は無い)

〇2005 『明治チェルシーの唄(安井かずみ-小林亜星)』(テイチク)※1972年のガロ版「明治チェルシーの唄」収録。

〇2006 『GARO BOX』(ソニー)

◎『MARK,TOMMY & VOCAL』(全アルバム収録の本ボックスのみのボーナスディスク)

〇『アルバム未収録+α』

(美しすぎて(Single Version) /姫鏡台 (Y-すぎやまこういち)/僕は死なないだろう (Y-村井邦彦)/ピクニック(Y-M) /西行き列車 (Y-T)/ビートルズはもう聞かない(松本隆-佐藤健) /惑 (V-T)/公園通り(Y-村井邦彦)/喪失 (Y-村井邦彦)/春のボート(Y-すぎやまこういち) /時の魔法(未発表Version)(M) /LOVE THE ONE YOU'RE WITH(ステファン・スティルス) /HELPLESS (ニール・ヤング)/HELPLESSLY HOPING(ステファン・スティルス) /OHIO (ニール・ヤング) /エプロンドレスの女の子 (吉松由美)/銀色の世界に二人(清野正子) /そば屋(新井芳樹) /そして君は(名村宏-高橋信之) /どこまでも駆けてゆきたい(谷川俊太郎-冨田勲))

〇『未発表LIVE』※1976/3/20解散コンサート神田共立講堂 74年のライブ含む

(たんぽぽ /朝・昼・夜 /四葉のクローバー /遠い春 /地球はメリー・ゴーランド /ロマンス /君の誕生日 /大男の歌 /ピエロの恋唄 /酒びたり人生 /オールド・ファッション・ラプソディー /ピクニック /姫鏡台 /一枚の楽譜 /学生街の喫茶店 / TEACH YOUR CHILDREN /FIND THE COST OF FREEDOM(ステファン・スティルス))

〇『アルバム未収録+α』

(美しすぎて(Single Version) /姫鏡台 (Y-すぎやまこういち)/僕は死なないだろう (Y-村井邦彦)/ピクニック(Y-M) /西行き列車 (Y-T)/ビートルズはもう聞かない(松本隆-佐藤健) /惑 (V-T)/公園通り(Y-村井邦彦)/喪失 (Y-村井邦彦)/春のボート(Y-すぎやまこういち) /時の魔法(未発表Version)(M) /LOVE THE ONE YOU'RE WITH(ステファン・スティルス) /HELPLESS (ニール・ヤング)/HELPLESSLY HOPING(ステファン・スティルス) /OHIO (ニール・ヤング) /エプロンドレスの女の子 (吉松由美)/銀色の世界に二人(清野正子) /そば屋(新井芳樹) /そして君は(名村宏-高橋信之) /どこまでも駆けてゆきたい(谷川俊太郎-冨田勲))

〇『未発表LIVE』※1976/3/20解散コンサート神田共立講堂 74年のライブ含む

(たんぽぽ /朝・昼・夜 /四葉のクローバー /遠い春 /地球はメリー・ゴーランド /ロマンス /君の誕生日 /大男の歌 /ピエロの恋唄 /酒びたり人生 /オールド・ファッション・ラプソディー /ピクニック /姫鏡台 /一枚の楽譜 /学生街の喫茶店 / TEACH YOUR CHILDREN /FIND THE COST OF FREEDOM(ステファン・スティルス))

★1971年8月7日 岐阜県中津川の第3回フォーク・ジャンボリーのライブ音源(計3曲)

1998 『1971年フォーク・ジャンボリーVol.2』(東芝EMI)

(たんぽぽ/ティーチ・ユア・チルドレン(グラハム・ナッシュ))

1998 『ニューロックの夜明けURC編』(東芝EMI)

(オハイオ)

☆シングル

1971/10 「たんぽぽ(Single Version※ヴォーカルをオーバーダブ)(V-M))/★一人で行くさ(Single Version※アナログ・シングルはフェイド・アウトが最も長く歌が無くなってからギターのアドリブの2回目の頭まで聴ける)(T)」

1972/2 「地球はメリー・ゴーランド(Single Edit※30秒ほど短い)(Y-T)/水色の世界(M)」

1972/6 「美しすぎて(Single Version※アレンジが大野克夫から飯吉馨に代わり、まったく別の曲とも言える素晴らしいアレンジになった))(Y-村井邦彦)/学生街の喫茶店(Y-すぎやまこういち)」

1972/10 「涙はいらない(M)/明日になれば(Single Version※イントロがシングルでは4小節が1小節と短いがパーカッションが大きく、アコギがほとんど聴こえない。 ただしシングルは22秒早くフェイド・アウトする。)(T)」

1972/11 「学生街の喫茶店(Y-すぎやまこういち)(オリコン1位)/美しすぎて(Single Version)(Y-村井邦彦)」※AB面入れ替えて大ヒット

1973/5 「君の誕生日(Y-すぎやまこういち)(オリコン1位)/散歩(Y-村井邦彦)」

1973/8 「ロマンス(Y-M)(オリコン3位)/二人だけの昼下がり(Y-すぎやまこういち)」

1973/12 「1枚の楽譜(Y-村井邦彦)(オリコン9位)/憶えているかい(Y-村井邦彦)」

1974/3 「姫鏡台(Y-すぎやまこういち)(オリコン24位)/僕は死なないだろう(Y-村井邦彦)」

1974/7 「ピクニック(Y-M)(オリコン53位)/二人だけの昼下がり(Y-T)」

1974/12 「ビートルズはもう聞かない(松本隆-佐藤健)(オリコン89位)/惑(V-T)」

1974 「公園通り(Y-村井邦彦)/★公園通り(演奏)(村井邦彦)」※プロモのみ

1975/5 「一本の煙草(Single Version)※シングルではAメロの2回目からギロ、Bメロでトライアングルが聴こえるがアルバムではほとんど聴こえない。逆にエンディングのボンゴは聴こえなくなっている。(荒木和作)/吟遊詩人(Single Version)※シングルではシンセがペダル・ポイントでずっと鳴っている。またイントロでエレキとシンセが大きく、アルバムはピアノがよく聴こえる。さらに編集で3分も短い。(M&T)」

1976/1 「さいごの手紙(M)/青春の手紙(V)」

(DVD)

〇2006 『GARO BOX』(ソニー)※回収されたファースト・プレス付属のDVD。CS&Nの2曲の許諾がとれず回収となったが、発売日前日にFAXで発売中止を連絡したため、FAXを読まなかった一部のレコード店はそのまま販売した。CS&Nの2曲は内容も最高だったため、超レア盤になっている。

(曲目)

(暗い部屋/個人的メッセージ/吟遊詩人/Guinnevere(デビッド・クロスビー)/青い目のジュディ(ステファン・スティルス)/(ニュース映像:ボクらの休日)/(ニュース映像:初めての個展))←これが回収されたもの。一般販売は「Guinnevere」と「青い目のジュディ」が「姫鏡台」と「ビートルズはもう聞かない」に差し替えられた。

(作成:佐野邦彦)

↧

☆ Who:『Live In Hyde Park』(Eagle Rock/EVB335249)(Blu-ray+2CD)

はじめに近況。2年間待った最新治療は金沢大病院へ入院した当日に、検査結果が悪いという事で中止、その2年前の群馬大では2か月前に悪化して中止と、泣いても泣ききれない運の悪さだ。全て自費診療で事前に検査入院、治療薬購入までしたのに...。急遽、それまでの東京女子医大で29回目の化学療法を終えたが、悪化した下半身はほぼ動かずで、今はトイレも含め全てベッド上。下の世話まで大部屋で嫌だが仕方ない。2年前の群馬大では4か月そうだった。どう治療するか決まるのは連休明けで、嫌な気分だ。書ける元気があるうちに即座に書くので、少々詰めが甘いのはご勘弁。さてこのライブは、2015年夏にロンドンのハイド・パークで、フー結成50周年を記念した「The Who Hits 50! Tour」と題されたツアーのファイナルとして、6万5千人もの大観衆を前に行われたものだ。メンバーはピート、ロジャーに、ザック・スターキー、ピノ・パラディーノなどのベスト・メンバーが揃った。まずデビューを1964年のハイ・ナンバースのシングルにしたのでなく、フーとしてリリースした1965年1月の「I Can't Explain」を起点とした所に、この名曲への自信と思い入れがうかがえる。もちろんトップはこの曲から。50周年記念ということで、まあアルバムの範疇に入れるか迷うが『My Generation』から「My Generation」と「The Kids Are Alright」。サードの『Sell Out』から「I Can See For Miles」1曲、代表作『Tommy』と『Who's Next』からはしっかり4曲ずつ披露された。そして『Quadrophenia』から2曲。キース・ムーン最後のアルバム『Who Are You』から1曲、ケニー・ジョーンズ時代から2曲、そして60年代のシングル曲2曲(何故か「The Seeker」だけ付属のCD編だけで画像からは落ちたが)、70年代のシングル1曲ずつとよく考えらえた選曲だ。「Substitute」がない、「Summertime Blues」がないと聞こえてきそうだが、個人的にはベスト5の曲だがいつも入らない「Go To The Mirror」や大好きな「Little Billy」。「The Real Me」もよく外れるな。またこれも大好きな『Sell Out』の曲もなかなかセレクトされない。あれがない、これがないといっても何しろ名曲が多すぎるのだから仕方がない。さて映像を見ると、オールド・モッズのビンテージのベスパがずらりと並びカッコいい。するとライブでは出てこない、セカンド・アルバムのトップを飾る「Run Run Run」に載せてベスパが走りだし、これはいい演出だ。そして「I Can See For Miles」のリフレインに乗ってステージ端からピートが現れ、ザックの短いドラムを合図に、「I Can't Explain」が現れ、フーの伝説が、ライブで綴られていく。この後のライブが羨ましいのは、ないしろ母国で一騎当千のフーのファンが集まっているから、ロジャーがマイクを出せばカウンターのコーラスをしっかり観客が歌っているのがいい。バックにはメンバーの顔がしばしば現れるが、キースが主体で、時折ジョン、あとメンバー4人、映画のシーンなども入る。しかしケニー・ジョーンズ時代の2曲でもケニーの姿は映らない。フーは永遠にオリジナルの4人のメンバーなんだなと改めて思う。曲的には「Pictures Of Lily」「Bargain」「Join Together」「You Better You Bet」がいい。しかしやはり『Tommy』の「Amazing Journey」からの4曲メドレーは空気が変わる。やはりフーの頂点はここかと(『Who's Next』とどちらかというと迷うがライブでは空気の変わり方が違う)思い知ったしだい。ステージ後ろの巨大スクリーンの画像が見ものなのだが、ここでは最初はトミーを模したような不気味な銀色のオスカーのような彫像がバック、「Pinball Wizard」でやっとピンボールになるが、「See Me Feel Me」ではまた不気味な銀色の巨大なこちらを指さす手が延々映る。まったく個人的な意見だが、花輪和一の世界を見ているかのようだった。「Baba O'Riley」の映像は、いかにも初期のコンピューターという雰囲気の映像でなかなか見せる。ラストはメンバー紹介をして満を持しての「Won't Get Fooled Again」。ロジャーの大ジャンプも、ピートのギターぶち壊しもなく、やはりジジイになったフーがそこにいて、無理しなくてこれでいいと自分は思った。(佐野邦彦)

↧

☆Four Seasons:『The 4 Seasons Greetings』(Real Gone Music/RGM0399)

天国と地獄。最有望治療を2年半待って金沢へ行ったらその場で中止、翌日に東京女子医大に入院後、一気に悪化、病状は大変で、全科の会議にかけないと非常に困難な手術ということで、1週間かけた今週末にも結論がでないかもとも。手術中にサヨナラかもしらないから。無理なら放射線になるためそちらのマーキングは完了。でもこれだと腫瘍の圧迫がそのままで今の下半身麻痺が治らない可能性あり。今年は病院にずっといるのだろうな。クリスマスも。ということでやっと写真のお題。何と今年Real Gone Musicからリリースされたこのフォー・シーズンズのクリスマスの名盤は、なんと初のモノラルCDである。3大クリスマス・アルバムとして名高いのがPhil Spector Presents『A Christmas Gift For You』と『The Beach Boys' Christmas Album』、そして『The Ventures' Christmas Album』この3枚だが、ベンチャーズは日本での人気なので、世界的にはこのフォー・シーズンズの1962年のクリスマス・アルバム『The 4 Seasons Greetings』になる。このアルバムは古くからAceで『Born To Wander』との2イン1でCD化されていて、ステレオ盤は入手可能だ。ただモノラルのCD化は初。Real Gone Musicからのリリースで、ちゃんとf紙ジャケで作られていた。あのフォー・シーズンズの廉価盤ボックスには入っていないので、季節的なものと合わせて単発リリースしたのだろう。Vee-Jay時代の初期サウンドなので好き好きあるだろうが、レコードのA面の前半のスタンダード・クリスマス・メドレー集と、B面で交互に現れる「Christmas Tears」「The Christmas Song」「White Christmas」は、基本的にオーケストラをバックに歌う心地よいサウンディングだ。ステレオとモノを比べてみると、オーケストラの音の広がりや細やかなアレンジがどう聴いてもステレオの方が良い。ただし、ハンドクラップを交えた「フォー・シーズンズ・サウンド」で作られた「Santa Claus Is Coming To Town」「I Saw Mommy Kissing Santa Claus」「Jungle Bells」の3曲は、モノの方がシングル風で快調に聴ける。フォー・シーズンズはステレオとモノでミックスを変えないバンドだったが、この3曲は、サウンディングがモノの方が向いていたようだ。なお「Jungle Bells」はタイトルからお分かりになるように、この当時は意欲的なアレンジだった。(佐野邦彦)

↧

☆Carl Wilson:『Long Promised Road』(Shady Grove/SGRCD2003)

手術は結局、病院の倫理委員会で、危険すぎで中止になってしまった。そのため放射線治療が始まり4回終わったが、下半身麻痺になってしまい、全てはベッド上のみ。脊髄損傷状態である。どう効果が出るか分からないが、考えるとロクな事しか浮かばないので、出来るだけ何も考えないよう、テレビとパソコンだけの日々を送っている。音楽は少しも楽しめないが、紹介しないといけないものは紹介する。さて、このCDは紙ジャケで、作曲のクレジットもないシンプルな作りで、amazon等で購入できる。ハーフ・オフィシャルのような気もするが、詳細不明。内容はカール・ウィルソンがその活動を始めた1981年、ファースト・アルバム『Carl Wilson』の曲に、数曲プラスした全12曲のライブである。4月13日にニューヨークのボトム・ラインの公演をWNEWというFM局が収録したもの。『Carl Wilson』からは8曲中7曲を収録、名曲「Heaven」も収められた。嬉しいのは『Surf's Up』収録曲でシングルにもなったカール一世一代の名曲「Long Promised Road」のライブが聴けること。もともとロック志向の強いカールがビーチ・ボーイズではできないハードなロックをということでのソロなので、歌も演奏もアルバムよりさらにハードでビートが効いていて楽しめる。ただ「Long Promised Road」のサビや、バラードの「Heaven」、「Hurry Love」などはハーモニーが素晴らしく、さすがビーチ・ボーイズというところをしっかり出してくれた。この時点では未発表だったセカンド・アルバム『Youngblood』用の「Too Early To Tell」が冒頭、そしてPat Benatarのカバー「Treat Me Right」「I'm Not Dreaming」はカール以外のバンド・メンバーが歌っていたが誰だか不明。ラストの「I Thank You」は激しいリフの気合の入ったロック・ナンバーでいい出来だが、カールのどのアルバムにも入っていないので、ライブのみのオリジナルかもしれない。音質はそこそこ。(佐野邦彦)

![]()

↧

↧

☆Beach Boys:『Beach Boys' Party Uncovered And Unplugged』(Capitol/B0023853-02)

本作は、1965年リリースの『The Beach Boys' Party』にプラス、50テイクに及ぶ膨大なこのアルバム用の未発表パーティー・セッションを収録したものだ。例によってamazonは相当前に予約したのに発売予定日を過ぎて入荷予定は1月というトンデモない対応、私は既に在庫があったディスクユニオンで購入したが、タワーでも買えたようだ。最近amazonは予約しても最初から在庫ショートと信用できないので、タワーの方が信頼できるかも。さてまず既発表の曲だが、このオリジナル・アルバムと『Good Vibrations Box』に「Ruby Baby」が入ったので、これらの曲は、完成ヴァージョン以外に2~5テイク程度収録されている。ただし「Papa-Oom-Mow-Mow」は1テイクのみだった。これらのテイクは、途中で笑いだして終わっていたり、それぞれ収録されたテイクまでの流れを聴いてみてほしい。ちなみに「Little Deuce Coupe」はある程度普通に歌ったヴァージョンとアルバムのリズムを変えた単独ヴァージョンがあり、「I Get Around」はおふざけで短く終わったものだけが単独であった。アルバムのものはリハーサルを積んだものというよりノリで歌ったメドレーがそのまま収録ヴァージョンになったことが分かる。「Barbara Ann」は最初短くブライアンがリードを取るがファルセットではなく、2テイク目からディーン・トーレンスがファルセットのリード・ヴォーカルを歌い完成していく。だから最後にThank you Deanという言葉が入っている訳だ。さてこれから未発表曲集。イントロこそコードだが、「California Girls」はハーモニーもスムーズで、いい出来だが、きれいに歌っても目立たないと判断されたのか、ボツになった。「Don't Worry Baby」は流れの中でイントロが演奏で出てきただけ。ビートルズ・カバーでは「Ticket To Ride」があったが、歌詞を覚えていないようでコーラスのみユニゾンで歌う適当なもの。逆に完全に使う寸前だったかなと思わせたのがローリング・ストーンズの「Satisfaction」で、あのリフを弦で弾くものとコードで弾くものが収録されたが、乗りも楽しさも十分で、アルバムに入っていても違和感はなかったが落とされていた。さらにボブ・ディランではアルが歌う「Blowin' In The Wind」があるが、これにはおふざけはまったくなく、単独で12弦ギターの弾き語りできれいに歌っていて、収録を検討したが、外されたのだろう。ソニー・ボノの1965年の当時最新ヒット「The Artists(Laugh At Me)」は形を変えて2回登場、がなって歌うタイプの曲なので、マイクの趣味のようだが収録レベルではない。マイクはレイバー=ストーラー作の曲が好きなようで、コースターズで1956年のスマッシュヒット「One Kiss Led To Another」と、ロビンズが歌った1954年の大ヒット「Riot In Cell Block No.9」(注:後に歌詞を変えて「Student Demonstration Time」として『Surf's Up』に収録)は2テイク、そして「Smokey' Joe's Cafe」と、みなハーモニーも付けられ、楽しいパーティー・セッションになっていたが、当落線上ではやや下のレベルだったことが分かる。その場のただのノリで入ったアドリブ曲もあり、マッコイズの「Hang On Sloopy」からライチャス・ブラザーズの「You've Lost That Lovin' Feelin'」、「Twist And Shout」であっという間終わるおふざけセッションや、「Heart And Soul」を歌っているうちに「Long Tall Sally」のリフレインで終わってしまうもの、最後の最後にブルースがニール・セダカ作の「The Diary」を一瞬歌うもの、演奏だけの「The Boy From New York City」もあった。なお、ビーチ・ボーイズ伝説のブートレッグ『Unsurpassed Masters Vol.10』がこの『Party』のアウトテイク集だったが、曲として使えるレベルだった「Blowin' In The Wind」「One Kiss Led To Another」「Riot In Cell Block No.9」「The Artists(Laugh At Me)はこのブートには入っておらず、「Ticket To Ride」や「Hang On Sloopy」~「You've Lost That Lovin' Feelin'」~「Twist And Shout」のおふざけセッションや、最後にブルースがニール・セダカ作の「The Diary」歌うセッション、演奏だけの「Don't Worry Baby」「The Boy From New York City」なども入っていなかった。そのかわり、本CDでは3テイクずつだった「Hully Gully」が9テイク、「Devoted To You」が6テイク、「Ruby Baby」が6テイク入っていたり、「Smokey' Joe's Cafe」のラフな練習が入っていたりしたが、目玉は無く、『Unsurpassed Masters Vol.10』は完敗である。なお『Hawthorne,CA』と『Made In California』に収録されていたパーティーノイズの無い「Barbara Ann」「Devoted To You」「There's No Other」などはダブるが、本CDは、オリジナル・アルバムの部分も含め強力なリミックスを施されているので、全て新ミックスと言っていいだろう。(佐野邦彦)![]()

↧

☆Sugar Babe「パレード(Live)」「Down Town(Live)」:山下達郎オフィシャル・ファン・クラブ会誌2015年Winter付録CD

さて、山下達郎オフィシャル・ファン・クラブは毎年12月配布の会誌に、必ず山下達郎のクリスマスメッセージ+レア音源の入った非売品のCDを付けてくれる。1992年からスタートしたので今年で24枚目となる。その中では今でもこのディスクでしか聴けない曲があるので、後述しておくが、今までWeb VANDAで紹介はしてこなかった。しかし今回は違う。なんと、Sugar Babe時代の初登場ライブが2曲も入ったからだ。先日の『Songs(40th Anniversary Ultimate Edition)』で、この当時のライブが収録され、みな狂喜したものだが、このCDとは別のライブが収録されたのである。まず「Down Town」の初登場ライブ。『Songs(40th Anniversary Ultimate Edition)』のディスク1に1976年1月28日仙台電力ホールでの「Down Town」が収録され、ディスク2には1975年7月17日文化放送の番組エアチェックが入っていた。このクリスマスCDのライブのアレンジはエンディングのギターパターンからディスク1の1976年のライブに近いと思っていたが、1976年2月24日都市センターホールに客席でラジカセで録音したものだった。どちらも音質はイマイチで、オーディエンスのような雰囲気だが、音質的にはディスク1の方がいい。ただしディスク1のエンディングには山下達郎の英語MCが一瞬入るが、このクリスマスCDの方にはないので、安心して?聴けるかも。繊細な作りの曲ながらライブでは力強い演奏でライブならではの興奮を味わえる。なおディスク2の方はエンディングのギターパターンがまったく違う。もう1曲のライブは「パレード」。この曲のライブは、1976年4月1日の荻窪ロフト解散ライブが上記盤のディスク2に収録されているが、このクリスマス盤のライブとイントロのつっかかるようなギター、エンディングのソロの後にピアノで終わるというパターンが同じアレンジだった。この解散記念コンサートは音質がいいのだが、それに比べこのクリスマスCDは「Down Town」のライブとほぼ同じ音質。ドラムと山下のヴォーカルが大きく、全体がこもっているが迫力がある。どおりで1975年7月17日文化放送「ハローパーティー」のエアチェックだった。曲は『Songs(30th Anniversary Edition)』で披露されたSugar Babe時代の「パレード(Demo)」の作りなので、後の『Niagara Triangle Vol.1』で正規発表されたピアノのイントロ付の正規ヴァージョンにはないサビの「紙ふぶきは きれいな髪飾りの...」のパートが入っている。このサビが嬉しいが、正規ヴァージョンの方が流麗なジェリー・ロス・サウンドになり1枚上手の作りに変えたのは間違いない。この貴重音源の入ったクリスマスCDだけは買っておいた方がいい。山下達郎オフィシャル・ファン・クラブの方でこの号だけ単独で買う事もできる。(佐野邦彦)

☆Merry Christmas From Tatsuro Yamashitaのみで聴ける曲

※1992年より毎年、山下達郎オフィシャル・ファン・クラブ会員に送られるクリスマスCDで、2015年12月現在、他では聴けないものを紹介する。

1995年及び1999年「Jingle Bell Rock(Alternate Version)」、1997年「When You Wish Upon A Star(Alternate Version)」、1998年「The Christmas Song」、2001年「過ぎ去りし日々 60s Dream(Live Version)」、2002年「I'm In The Mood For Love」、2003年「What's Goin' On(Live Version)」、2006年「Oh Pretty Woman(Live Version)」、2007年「Remember Me Baby(Live Version)」「Only The Lonely」、2008年「モーニング・シャイン(Live Version)」、2009年「Donut Song(Live Version)」、2010年「Happy Happy Greetings(Live Version)」、2011年「潮騒(Live Version)」、2012年「今日はなんだか(Live Version)」、2013年「Windy Lady(Live Version)」「砂の女(Live Version)」「Bomber(Live Version)」、2014年「ピンクシャドウ(Live Version)」、2015年「Down Town(Live Version:Sugar Babe)」、「パレード(Live Version:Sugar Babe)

↧

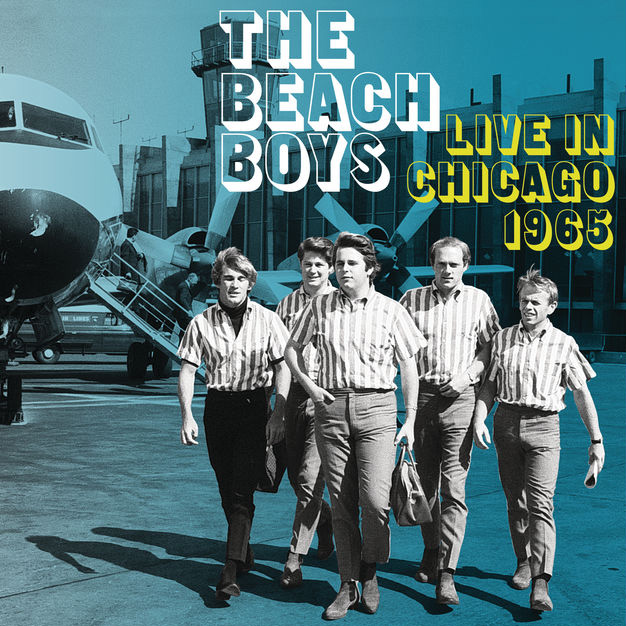

☆Beach Boys:『Live In Chicago 1965』(Download Only)☆Beach Boys:「We Got Love(Studio Long Version)」:from『Holland』(Download Only)

今年も最後の12月になってダウンロードのみでビーチ・ボーイズの貴重なライブ音源がリリースされた。2014年末のライブのダウンロードは1964年のサクラメントでのライブだったが、今年は1965年のシカゴでのライブである。場所はArie Crown Theater、収録は3月26日が16曲、3月27日が18曲に加えてリハーサル4曲が入った充実した内容だ。オーバーダビングなどなく、マイクのセッティングもいいかげんで、リード・ヴォーカルがしばしば聴こえないなど、ある意味「リアル」なこの当時のライブ音源だ。3月26日は全般的にマイクのセッティングが悪く、曲も少ない。その反面3月27日の内容はいいのでその順に紹介しよう。「Do You Wanna Dance」はデニスのリードなので注目だが、26日はリード・ヴォーカル自体が欠落しており、27日が全て。続く「Hawaii」は27日の方のリード・ヴォーカルの音が割れているので、これは26日の方がいい。『The Beach Boys Concert』ほどの完成度はないが、コーラスも快調で悪くない。嬉しい「Please Let Me Wonder」、26日の方はイントロから入りこれはいいぞと思っていたらブライアンが歌詞を忘れてコーラスだけに...27日はイントロなしで静かに始まるが、こちらはちゃんと歌ったので二重丸。名曲だ。「Surfer Girl」は自家薬篭中の出来で、後に登場する「Papa-Oom-Mow-Mow」「Monster Mash」と同じく失敗がない。この「Surfer Girl」に関してはバックコーラスのミックスが27日の方が大きいが、そのためサビのリードが聴こえにくいので26日の方がいいか。デル・シャノンの「Runaway」のアルのリード・ヴォーカルのカバーは26日の方は『Made In California』に収録されたので27日が初登場。27日の方がコーラスは聴こえやすいがあの特徴的な間奏のリード・ギターがよく聴こえないので外されただろう。カバーの「Louie Louie」は26日の方が全体的にグズグズで転調もうまく決まっていない。27日の方がスムーズだ。「Fun Fun Fun」は2日ともいい出来だが、27日の方がバックのギターも大きく入り、リード・ヴォーカルが少し歪んでいるものの迫力があるのでこちらが上。コーラスもいい。「409」は27日のみで『US Singles Collection The Capitol Years 1962-1965』に収録済み。「Shut Down」はどちらも差が無く楽しく歌っているのが分かり2音サックスはマイクが口でやっている。「Surfin' USA」はやはり27日の方が演奏とバックコーラスを大きくミックスしているので迫力はあるがリード・ヴォーカルが聴こえにくい部分がある。しかし26日は途中笑ってしまっているので27日ということになるがエンディングの完成度はイマイチ。「Little Honda」は、26日にコーラス欠落があり、27日のみが可。ライブになるとバッキングが薄っぺらくなるのが難。嬉しい「Wendy」の登場だが、26日は途中でリード・ヴォーカルが抜けているので27日のみ。哀調を帯び、ハーモニーも心地よい傑作だ。27日のみ披露した「In My Room」はコーラスがスムーズでこの曲も自家薬篭中の代物だろう。「Don't Worry Baby」はバックコーラスも演奏もはっきり聴こえる27日の圧勝。なにしろ肝心なブライアンのリード・ヴォーカルが、26日の方は間違えてばかりでダメ。美しい出来だ。「I Get Around」は、やはりリード、コーラス、バッキングが大きくミックスされた27日の方が出来がいい。ただ細かい部分がちょっと荒削りで、『The Beach Boys Concert』で別録音したのがよく分かる。最後は「Johnny B.Goode」で、ミックスの良さで27日だが、いかにもライブ用という仕上がり。嬉しいのはボーナスの4曲のリハーサルだ。まず「Louie Louie」。ややテンポを落として正確に歌っている。微妙に転調していくのだが、ちょっと単調。そして「Little Honda」。やはりバッキングが弱いので迫力に欠ける。レコードには入っているあのエンジン音のような低音のハーモニーがポイントだったとはっきり分かる。しかしライブよりずっといい仕上がり。「Surfin' USA」もライブよりバッキングとコーラスに迫力があり、特にドラムとギターが、このリハーサルが秀逸。最後は「Wendy」。軽い感じのリハーサルでアルペジオのギターも入っているが、ややスローなので27日のライブの方に軍配を上げたい。ダウンロードはiTunes、Amazonのmp3、moraで入手できる。あとオマケの紹介だが、重大なのがiTunesストアでBrother Records Collectionとして11枚がダウンロード販売されたが、なんと『Holland』だけ、ドイツの盤のプレスで250枚だけ差し替えの「We Got Love」入りで販売されてしまったという幻のこの曲のスタジオ・ヴァージョンを、正規リリースで入れてくれたここだ。単独でも購入できるので、これは買い。この幻の『Holland』は大昔に、大枚はたいて関税まで払って入手したので、手持ちのレコード盤と比べてみた。するとこのダウンロード版の方が50秒以上も長い。最後の「We Got Love」のリフレインがレコードは4回だが、ダウンロードは8回まで入り、my sweet lordというアドリブのコーラスが何度も聴こえる。初登場なので、この1曲だけ必ずダウンロードしよう。(佐野邦彦)

![]()

↧

☆Beach Boys:『Fillmore East, New York, June 27th, 1971』(Download Only)

日本のamazonでDoxy Collectionよりmp3販売された4枚のビーチ・ボーイズのライブ・アルバムがある。値段は1000円と安いが、音質は既にリリースされたブートレグそのもののレベルであり、若干怪しげだが、順に紹介しよう。1967年のモンタレー・ポップ・フェティバルの不参加により、前年には最先端を行っていたビーチ・ボーイズはジミ・ヘンドリックスに「サーフ・ミュージックが終わった」と揶揄され、『Smile』の失敗と重なって一気に時代遅れのバンドというレッテルを貼られてしまった。その後内容のいいアルバムを作ってもヒットせずブライアンは隠遁する。その中この1971年にリリースされた『Surf's Up』は久々に全米29位と好成績だった。ライブではホーン・セクションを導入し、厚みを増したパワフルなライブはまた人気となっていた。その中、グレイトフル・デッドなど数多くの大物ロック・バンドのライブが行われた事で知られたフィルモア・イーストでのライブは、お客もマンハッタンで最もヒップな人達が集まっていただろう。その観客の期待を裏切らない出来なのが冒頭の「Heroes And Villains」で、ホーンを大きくフィーチャ―した主旋律部分、ブレイクの時のア・カペラと切り替えが見事。「Do It Again」も良さそうなのだがリード・ヴォーカルがよく聴こえない。その点「Cottonfields」はアルのヴォーカルが力強く、コーラスのバランスと合わせてベストの1曲。変えよう」という意欲は次の「Help Me Rhonda」からも強く感じられ、あのリフを使わずコードで演奏、非常にパワフルにチェンジした。いい出来だ。「Wouldn't It Be Nice」はミキシングもあるがホーンが強すぎ、サビのリード・ヴォーカルがよく聴こえず、ハーモニーが少々雑だ。次は非常に珍しいブルース・ジョンストンのピアノ弾き語りのエルトン・ジョンのカバーの「Your Song」だ。「Disney Girls」「Tears In The Morning」「Deirdre」と超名曲を次々生んでいたブルースは自信満々で、後半のバンドが加わっても目一杯のヴォーカルでこの曲を歌い上げていた。この頃、ビーチ・ボーイズをリアル・タイムで追いかけていた自分にとってメンバーで一番の期待の星はブルース・ジョンストンであり、当時はブライアン以上だった。ただ翌年にはイクイノックスのプロジェクトのためにグループをしばらく去ってしまうのだが...。その後はマイクが何とかグループをヒップな存在にしたいと仕組んだ「Student Demonstration Time」で、元はご存じ「Riot In Cell Block No. 9」、まあ底が浅いのでさして盛り上がっていない。「Good Vibrations」はリード・ヴォーカルが小さいのが難だが、盛り上げを狙っていない繊細なカバーでなかなか良い。「California Girls」が出来はいいのは伝わるがいかんせんリード・ヴォーカルがほとんど聴こえない悲しいミックス。次の「I Get Around」もだ。演奏はかなり盛りあがっているのにリード・ヴォーカルがほぼなし。そしてその惜しさの頂点が「It's About Time」だ。このハードなナンバーのライブは最も聴きたいのにこれじゃインスト。この他のダウンロード・アルバムの中でも、本盤が音質は一番いいので惜し過ぎる。でもこのミキシングじゃリリースできなかったはずだ。(佐野邦彦)

![Fillmore East, New York, June 27th, 1971 (Doxy Collection, Remastered, Live on Fm Broadcasting)]()

↧

↧

☆Beach Boys:『The Mall, Washington, July 4th, 1981』(Download Only)

日本のamazonでDoxy Collectionよりmp3販売されたビーチ・ボーイズのライブ・アルバム第2弾。これは25曲ともっとも曲数が多く値段も1000円のままだが、音質はブートレグそのもののレベル。ただしミキシングがちゃんとしているので、前に紹介した1971年のFillmore Eastよりずっと聴きやすい。この時期はロック志向の強いカールがソロ・アルバムを出して自らもソロ・ライブを行っていたため、なんとカールがツアー参加していない。メンバーはブライアン、デニス、マイク、アルの4人だ。鬼のマイクはなんとヘロヘロのブライアンに、カールが歌う曲をフルで歌わせたりしているので、歴史的?には非常に興味深かった。今のブライアン・バンドのように高音のサポートがないので気の毒だが...。あのヒップなビーチ・ボーイズを目指していた昨日紹介の1971年のライブから10年経ち、その間1974年の昔のベスト盤『Endless Summer』のメガヒット、このブレイクを受けて隠遁状態のブライアンをユージン・ランディの力で引っ張り出し、「Brian's Back」の強烈なキャンペーンとタイアップした『15 Big Ones』のヒット、そして久々にアルバム全体をブライアンが作曲・プロデュースした『Love You』は、内容はいいのにヒットせず、ブライアンはまた隠遁生活に逆戻り。その後のにっちもさっちもいかない時期のライブが本盤だ。先のブライアンがほぼフルでリード・ヴォーカルをとった曲では「Surfer Girl」があるが一番目立つ主旋律なのに音程が微妙に外れている、これは大丈夫かと危惧したが、後に2曲連続で「God Only Knows」と「Don't Worry Baby」のソロが登場。ブライアンは必死に高音で歌い「God Only Knows」は成功したが、さすがに「Don't Worry Baby」は音程的に厳しく3番なんて声が出ていない。最後の方の「Good Vibrations」なんてブライアンは相当メロディを崩していて、その後を受けるのはいつもライブで音程不安定なマイクなのだから、まあひどいグズグスな仕上がりだった。マイクはこの頃にはが観客に歌わせるパフォーマンスを行っていて、この出来の中、ちゃんと観客がレスポンスで協力してくれていたので有難い思いがした。「Catch A Wave」の冒頭のア・カペラをまったくハモれなかったりとか、問題は多いが、マイク主導と思われる「Surfin' / Surfin' Safar」「409 / Shut Down」「Little Old Lady from Pasadena / Little Deuce Coupe」などの古い曲を多くチョイス、特に「Long Tall Texan」のカバーにはこんなカバーまでやるのかとビックリ。マイクのリード・ヴォーカルの音程はいつも怪しいが、この当時の最新曲の「School Days」「Lady Lynda」はアルがリード・ヴォーカルなので安定度は抜群だ。アルの存在はいつも救いだな。この時から「Back In The USSR」をマイクがカバーで歌うが、これはマイクの思入れがあってのこと、しばらく毎年この曲のカバーが続く。(佐野邦彦)

![The Mall, Washington, July 4th, 1981 (Doxy Collection, Remastered, Live on Fm Broadcasting)]()

↧

☆Beach Boys:『Washington Monument, Washington, July 4th, 1984』(Download Only)

amazonのDoxyからmp3販売の第3弾。建国記念日のライブとしては前述の1981年の次になるわけだが、この1984年と翌年のゲストが超豪華。丸ごとYou Tubeで映像も見られるので是非そちらも合わせて見ていただきたい。イベントなのでビーチ・ボーイズはメイン・アクトであるがその他バッキングの参加ミュージシャンも多く、演奏もコーラスも十分に厚みがあり、今までのものよりランク上。1曲目の「California Girls」から歌と演奏は十分だ。ステージには、ランディの治療で見間違えるほど細くなったブライアンがキーボードを弾いていて、他はカール、アル、ブルース、マイクの5人。デニスは残念ながら前年に事故で他界している。「Surfer Girl」のサビの超甘いヴォーカルはフリオ・イグレスアスだ。そして「Back In The USSR」では遂に本家本元のリンゴ・スターが歌とドラムを担当し、観客の興奮は頂点に達していた。収録された曲は10曲で、カールが気合の入ったジョン・フォガティのロック・ナンバー「Rockin' All Over The World」を歌い、アルがHollywood Flamesの50年代のヒット「Buzz Buzz Buzz」をカバーしているが、レコード化はされていない。「Back In The USSR」以降の「Good Vibrations」「Help Me Rhonda」「Fun Fun Fun」までの3曲も引き続きリンゴがドラムを叩いていることにも注目だ。ライブとしては完璧な出来なので音質が惜しい。この中から「Back In The USSR」と「Surfer Girl」は前述の1986年のライブ・アルバム『Fourth Of July』(Love Foundation)に収録されており、レコードの音質は比較にならないほどいいので、ちゃんとしたマスターから出してもらいたいものだ。(佐野邦彦)

![Washington Monument, Washington, July 4th, 1984 (Doxy Collection, Remastered, Live on Fm Broadcasting)]()

↧

☆Pen Friend Club: 『Season Of The Pen Friend Club』(Penpal/PPRD0001)

ペン・フレンド・クラブ待望の3枚目のアルバム『Season Of The Pen Friend Club』が2016年1月20日に発売される。2014年から年1枚という順調なリリースだ。多くのポップス・ファン、ソフト・ロック・ファンを唸らしたペン・フレンド・クラブ。オリジナルはもちろんいいのだが、今回も多くのコアなファンを満足させるカバーを入れてくれた。1枚目で言えばブルース・ジョンストンの隠れた名曲、ブルース&テリーの「Don't Run Away」で、2枚目ではボブ・クルーのプロデュースで、クルー&サンディ・リンツアー&ダニー・ランデル作というフォー・シーズンズ・ファン感涙のラグ・ドールスの「Dusty」だった訳だが、今回は、私が一押ししているテディ・ランダッツォ作・プロデュースのロイヤレッツの「Poor Boy」になる。もちろんそれ以外のカバーセンスも素晴らしいのだが、今回はこれできたか!と私のようなマニアを喜ばせてくれた。さて、それではアルバムの内容を紹介しよう。

オリジナル曲の作曲はリーダーの平川雄一である。冒頭の「街のアンサンブル」はこのアルバムの中の一番お気に入りンナンバー、1曲目にもってきただけある。爽やかでキャッチーで曲の展開も流麗、バックの鈴やグロッケンの音が華やかさを醸し出しているし、間奏のギターが音色もフレーズも良くここもポイントだ。「What A Summer」は英語で歌われるオリジナルのソフトロック・ナンバー。この曲もグロッケンやカスタネット、パーカッションなど、曲の展開も含め丁寧に作られていている。エンディングはまさにソフト・ロックのパターンだ。そしていよいよ「Poor Boy」。ロイヤレッツのカバーと書かれているが、それはある意味正確ではない。ソフト・ロック・ファンにとっての「神」であるテディ・ランダッツォのワークスと言うべきだ。1965年から1967年にかけてのテディ・ランダッツォが書いた曲はテディが作曲、そしてプロデュースを行い、めくるめく転調、弓を引っ張って引っ張って一気に解き放つようなドラマティックなプロデュースがあまりに素晴らしく、ポップスの頂点を極めたミュージシャンの一人だった。そのテディの1965年のワークスだが、テディ・ランダッツォのようなメリハリを付けたドラマティックなプロデュースではなく、あくまでもリード・ヴォーカルの爽やかさを生かす華やかでスムーズなプロデュースにしている。続く「Long Way To Be Happy」はご存じフィル・スペクターがプロデュースしたダーレン・ラブの快作。毎回、フィル・スペクターのプロデュース曲のロネッツの曲をカバーしてきたが、今回は最もソウルフルなダーレン・ラブ。オーバー・プロデュース気味のスペクターのエコーではなく、バックの細かいハーモニーまで聴こえるナチュラルなプロデュースを行っていた。オリジナルの「Where Did You Go」はギターのリフから始まるロック・ナンバーで、カウンターの男性ヴォーカルのとのからみがいい。「土曜日の恋人」は誰もが知っている山下達郎のカバー。しかしこの完成度の極めて高いナンバーのカバーにトライしようとしたミュージシャンは知っている限りなく、それにトライしただけでも画期的なのに、見事に成功している。この曲はあえてアレンジを同じにして、女性ヴォーカルが歌うとこうなるという見本を聴かせてくれた。私自身、数ある山下達郎のナンバーの中でもベスト2(もう1曲は「愛を描いて」)に入れる名曲中の名曲、最も好きな曲だけにこれは嬉しいカバーだ。なおこの曲のイントロはゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズのアルバム・ナンバーの「We'll Work It Out」で、スナッフ・ギャレット&レオン・ラッセルの浮き浮きする華やかなサウンド作りも継承している。「Summertime Girl」は1枚目でも取り上げたトレードウィンズのカバー。ソルト・ウォ-ター・タフィーのアレンジ...ではなく、ここはトレードウィンズのアレンジでのカバーだが、オリジナルはRed Bird時代の曲でサウンドが薄かったため、ここではエコーたっぷりにまるで山下達郎の『Big Wave』でカバーしたかのような充実したアレンジで、オリジナルより聴かせてくれる。「Before My Summer Ends」は英語詞のオリジナルで、バラードかと思いきやアップテンポに展開するポップ・ナンバー。そのあとはまた私の大好きな曲のカバー「By The Time I Get To Phoenix」だ。ジミー・ウェッブ作のこの曲はグレン・キャンベルが歌ってグラミー賞を獲得し、スタンドードになった名曲中の名曲。この曲は邦題に「恋はフェニックス」というとんでもないタイトルが付いたので、「恋は不死鳥」なんて思っている人が多いようだが、歌詞を読んでみると、恋人を置いて別れた男が、フェニックス、アルバカーキ、オクラホマへと帰っていくストーリーだ。実に味わい深い歌詞、そこに素晴らしいグレン・キャンベルの歌声で心にしみわたる名曲になった。ちなみにジミー・ウェッブの出身地はオクラホマで、グレン・キャンベルが音楽活動を始めたのがアルバカーキ。この曲はさすがに原曲の雰囲気を壊すとぶち壊しになるので、オリジナルにかなりそったアレンジで歌われる。ジミー・ウェッブはデビュー初期に才能を使い果たした感もあるほどこのデビュー期のワークスは凄かった。前作では同コンビの名曲「Wichita Lineman」をカバーしており、やっぱりやってくれたなというところ。最後はオリジナルの「His Silhouette」。一瞬ライブかと思うような拍手がインサートされたア・カペラから始まり、ミディアム・テンポに変わって、穏やかで優しいメロディのクロージングナンバーになる。この曲も英語詞。これだけオリジナル、カバーともに充実した日本のポップ・グループは他にはない。オススメである。(VANDA/佐野邦彦)

![]()

オリジナル曲の作曲はリーダーの平川雄一である。冒頭の「街のアンサンブル」はこのアルバムの中の一番お気に入りンナンバー、1曲目にもってきただけある。爽やかでキャッチーで曲の展開も流麗、バックの鈴やグロッケンの音が華やかさを醸し出しているし、間奏のギターが音色もフレーズも良くここもポイントだ。「What A Summer」は英語で歌われるオリジナルのソフトロック・ナンバー。この曲もグロッケンやカスタネット、パーカッションなど、曲の展開も含め丁寧に作られていている。エンディングはまさにソフト・ロックのパターンだ。そしていよいよ「Poor Boy」。ロイヤレッツのカバーと書かれているが、それはある意味正確ではない。ソフト・ロック・ファンにとっての「神」であるテディ・ランダッツォのワークスと言うべきだ。1965年から1967年にかけてのテディ・ランダッツォが書いた曲はテディが作曲、そしてプロデュースを行い、めくるめく転調、弓を引っ張って引っ張って一気に解き放つようなドラマティックなプロデュースがあまりに素晴らしく、ポップスの頂点を極めたミュージシャンの一人だった。そのテディの1965年のワークスだが、テディ・ランダッツォのようなメリハリを付けたドラマティックなプロデュースではなく、あくまでもリード・ヴォーカルの爽やかさを生かす華やかでスムーズなプロデュースにしている。続く「Long Way To Be Happy」はご存じフィル・スペクターがプロデュースしたダーレン・ラブの快作。毎回、フィル・スペクターのプロデュース曲のロネッツの曲をカバーしてきたが、今回は最もソウルフルなダーレン・ラブ。オーバー・プロデュース気味のスペクターのエコーではなく、バックの細かいハーモニーまで聴こえるナチュラルなプロデュースを行っていた。オリジナルの「Where Did You Go」はギターのリフから始まるロック・ナンバーで、カウンターの男性ヴォーカルのとのからみがいい。「土曜日の恋人」は誰もが知っている山下達郎のカバー。しかしこの完成度の極めて高いナンバーのカバーにトライしようとしたミュージシャンは知っている限りなく、それにトライしただけでも画期的なのに、見事に成功している。この曲はあえてアレンジを同じにして、女性ヴォーカルが歌うとこうなるという見本を聴かせてくれた。私自身、数ある山下達郎のナンバーの中でもベスト2(もう1曲は「愛を描いて」)に入れる名曲中の名曲、最も好きな曲だけにこれは嬉しいカバーだ。なおこの曲のイントロはゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズのアルバム・ナンバーの「We'll Work It Out」で、スナッフ・ギャレット&レオン・ラッセルの浮き浮きする華やかなサウンド作りも継承している。「Summertime Girl」は1枚目でも取り上げたトレードウィンズのカバー。ソルト・ウォ-ター・タフィーのアレンジ...ではなく、ここはトレードウィンズのアレンジでのカバーだが、オリジナルはRed Bird時代の曲でサウンドが薄かったため、ここではエコーたっぷりにまるで山下達郎の『Big Wave』でカバーしたかのような充実したアレンジで、オリジナルより聴かせてくれる。「Before My Summer Ends」は英語詞のオリジナルで、バラードかと思いきやアップテンポに展開するポップ・ナンバー。そのあとはまた私の大好きな曲のカバー「By The Time I Get To Phoenix」だ。ジミー・ウェッブ作のこの曲はグレン・キャンベルが歌ってグラミー賞を獲得し、スタンドードになった名曲中の名曲。この曲は邦題に「恋はフェニックス」というとんでもないタイトルが付いたので、「恋は不死鳥」なんて思っている人が多いようだが、歌詞を読んでみると、恋人を置いて別れた男が、フェニックス、アルバカーキ、オクラホマへと帰っていくストーリーだ。実に味わい深い歌詞、そこに素晴らしいグレン・キャンベルの歌声で心にしみわたる名曲になった。ちなみにジミー・ウェッブの出身地はオクラホマで、グレン・キャンベルが音楽活動を始めたのがアルバカーキ。この曲はさすがに原曲の雰囲気を壊すとぶち壊しになるので、オリジナルにかなりそったアレンジで歌われる。ジミー・ウェッブはデビュー初期に才能を使い果たした感もあるほどこのデビュー期のワークスは凄かった。前作では同コンビの名曲「Wichita Lineman」をカバーしており、やっぱりやってくれたなというところ。最後はオリジナルの「His Silhouette」。一瞬ライブかと思うような拍手がインサートされたア・カペラから始まり、ミディアム・テンポに変わって、穏やかで優しいメロディのクロージングナンバーになる。この曲も英語詞。これだけオリジナル、カバーともに充実した日本のポップ・グループは他にはない。オススメである。(VANDA/佐野邦彦)

↧

☆Beach Boys:『Ben Franklin Parkway Art Museum, Philadelphia, July 4th, 1985』(Download Only)

Doxyからのamazonのみmp3販売のラストがこのアルバム。この1985年の建国記念日ライブのゲストの目玉はなんといってもジミー・ペイジだ。こちらは収録曲が19曲と多く、その一部であるが肝心なジミーのギター・プレイはYou Tubeで見られる。全面的にギター・ソロを弾いているのは「Lucille」。この曲はもうジミー・ペイジの迫力満点のギター・プレイを楽しむためのものでビーチ・ボーイズはほぼ関係ないが。そして「Barbara Ann」でも促されて間奏のギターの一部を弾いている。そのままジミー・ペイジに弾かせればいいのに、すぐにクソつまらない2音サックスに変わってしまうのはマイクの仕業か?他のゲストは「Come Go With Me」のバック・コーラスをオーク・リッジ・ボーイズ、「Good Vibrations」のリード・ヴォーカルはクリストファー・クロス、「Barbara Ann」にはジョーン・ジェットもギターで参加している。このライブのいい所はギターをラウドに、ザックリとプレイしているので、最も迫力ある仕上がりになっている。あの「Surfin' Safari」からしてヘヴィなギターでスタート、そのままメドレーでなんとブライアン作のジャン&ディーンのNo.1ヒット「Surf City」へ移りこれも迫力のあるカバーで、そのまま「Surfin' USA」へなだれ込む。ラストの「Fun Fun Fun」は演奏の迫力と的確なハーモニーでこの曲のベストのライブではないか。選曲ではこの時の最新ヒットの「Getcha Back」を披露、ほぼ完璧な仕上がりだったこと、カールはお気に入りの「Rockin' All Over The World」をまた歌っていたことが他の注目点か。この中から「Barbara Ann」と「Come Go With Me」は前述の1986年のライブ・アルバム『Fourth Of July』(Love Foundation)に収録されており、音質は比較にならないほどいいので、この盤もちゃんとしたマスターから出せるはずだ。惜しい。(佐野邦彦)

![Ben Franklin Parkway Art Museum, Philadelphia, July 4th, 1985 (Doxy Collection, Remastered, Live on Fm Broadcasting) [feat. Jimmy Page]]()

![Ben Franklin Parkway Art Museum, Philadelphia, July 4th, 1985 (Doxy Collection, Remastered, Live on Fm Broadcasting) [feat. Jimmy Page]](http://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61%2BSlYRtb3L._SS280.jpg)

↧

↧

病院から自宅へ戻っても下半身麻痺なのでベッド上のまま。手の届く範囲に、Blu-rayレコーダー、テレビ、CD録音機能付レコードプレイヤー、ラックなど必要なものを揃え準備をした

病院から自宅へ戻るにあたって、ベッド上から動けない現実は変わらない。ベッドから手が届く範囲にあるものだけが「使えるもの」。帰っても八方ふさがりの状況、でも諦めたら終わりと、手の届く範囲で出来るよう準備を始めた。音楽は元々パソコンのHDでみな管理している。大好きなテレビは、新たにブルーレイレコーダー(CSも移した)と20インチTVを買ってオーバーテーブルの横にセット、机の真ん中はもちろんパソコンだ。食事はパソコンの上にトレイを置いて食べる。問題はレコードだ。車椅子に乗れるようになったにしてもレコードのある部屋に入れないし、そしてその際にプレイヤーからパソコンに落としていたがその機械も使えない。そこで最近宣伝していたティアックのCD録音機能付きのレコードプレイヤーも注文し、それ用のキャスターも買った。さっそく一昨日、まだ何故かレコードからパソコンに落としていなかったビーチ・ボーイズの『Fourth Of July』をこの機械で再生録音し、HPの紹介に使ったばかり。あとは旧自分の部屋(前述のレコードのある部屋の事。約3年前の発病時にゲーム用部屋として明け渡し済み)にある膨大なCDは、2年前の一時退院時に妻に手伝ってもらって、Blu-rayとDVDも一緒に、ハードケースからほぼすべて外して市販のソフトケースに入れ替え体積を1/3にしていた。そのかわり「背表紙」がなくなったので、手帳に図面を作り、妻に「壁側上3左4ブロック」にあるなどと言って探してもらうようにしていた。箱入りのものは本棚のこれまた膨大なコミックの前や横に置いているのだが、都度変わっていたため写真を撮ってもらってそのノート図面に書き込んでいく。レコード盤、シングル盤の順はだいたい頭に入っているので、録音していないものは、この機械でこれからパソコンに移して行こう。やる事ができたな。LDのお気に入りはDVDに焼いておいてよかった。そしてベッド横にはそのノートやiPod、Blu-ray-R,CD-R、筆記用具や最低限の本を置くキャスター付きラックも設置。退院して3日でみな届いて家族の手を借りてセッティングできたが、こんなヘロヘロな状態で退院したのにここまで揃えるとは自分でも半ば呆れるが、モチベーションを保つためには必要。本の方は頭の中に頼るしかなく、将来の課題だ。多すぎるし。でもどのCDも、どのレコードも、どの本も、ほぼあらゆるものは頼んで持ってきてもらわないといけない。前のように自由に探すことなどまったく不可能。でも出来る範囲でやらないと。新年5日から8日まで抗がん剤で入院だが、退院後の連休明けからは、医療保険を使って14日間連続の集中訪問リハビリをしてもらう。これでどこまでスライダーを使って車椅子への移乗、さらに念願のポータブルトイレへの移乗が出来るか、楽しみでもある。妻に毎日オムツ交換してもらっている状況は少しでも軽減させてあげたい。尿の管も抜ければ...。その後は訪問リハ週3回ペース。他に週1回のドクターの訪問診療、加えて訪問入浴もお願いする。最低でも週5回は介護と医療のお世話を受け、3月からは妻の介護休業が明けても一人でいられるように準備を重ねないといけない。職場の復職は、その後の話。もう無給の病気休業なので、社会保険料の自己負担分を会社に払いながら在籍しているだけだ。障害年金は3級の最低額だったが、障害の程度がはるかに増進したので、昨日新しい診断書と共に年金事務所に「額改定請求」を提出してもらった。障害年金3級から2級に上がると金額面等はかなり違う。(1割負担の医療費と介護費に、ようやく月額が足りる程度)ただ届いた診断書に「回復の見込み無し」に丸が付いているのを見るのは複雑...。その他の住宅ローンとか生命保険とか「高度障害」に該当しないかチャレンジ準備中。今の病気がまた治まってくれるのが全ての前提で、不安の中で暮らしても仕方がないので、「何も考えない」術を学んだ。知識は諸刃の刃、まかせるところはまかせ、決断だけは委ねないということでやっていくしかない。どちらにしても家族が最重要。今、その有難味を痛感している。紹介できないものはない体制を作ったので、Web VANDAをよろしくお願いいたします。(佐野邦彦)

![IMG_1594.JPG]()

↧

☆Beach Boys:「We Got Love(Studio Long Version)」入りの『Holland』が、2月16日にSACDと200gLPの両仕様で、Analogue Productionから発売予定

先日、iTunesでの『Holland』のリイシューで、初復刻された幻のスタジオ・ヴァージョンの「We Got Love」が配信された。さらに驚かされたのは、当時のミスプレスのみで聴けた同曲よりエンディングが50秒以上長いロング・ヴァージョンでもあったのだ。そして嬉しいことにアメリカのAnalogue ProductionよりハイブリッドSACDと、200gアナログLPにもこの「We Got Love(Studio Long Version)」が入る。LPの方はあのEPがLPサイズとなり、同曲が入るので2枚組のような感じか。値段は$30と$40で、日本への送料を入れて$101の請求が来た。ずいぶんと高額になってしまったが、この手のアイテムは、現在のamazonはまったく信用できず、タワーやHMV、ディスクユニオンもまったく無掲載で、実際とあり扱うか、扱っても発売日など信用できない。この際、直接注文した方が確実と、ネット注文したが、さてどうなるか。他のタイトルもみなSACD及びステレオLP、モノLPとリリースされるので、下記の「ビーチ・ボーイズ・ガイド」の表を参考にどうぞ。まあ高いからこれしか買わないけどね。

(佐野邦彦)

↧

☆最近のBeach Boysメンバーのソロ活動の追跡調査(Brian、Al、Mike)

明日退院だが、この正月の短期入院時に表記の調査をしてみた。ブライアンがリード・ヴォーカルを取っているオムニバスへの参加作品は価値があるが、「フィーチャリング参加」のものはまずつまらないので、注意しよう。ブライアン・ウィルソンは、2015年Mini Mansionsの『The Great Pretenders』というアルバムの中の「Any Emotions」という曲で、feat.Brian Wilsonでゲスト参加している。ミディアムのレイドバックした曲で最後のコーラス部にブライアンがいるなと分かる程度。またEmile Haynieの『Falling Apart』の冒頭のタイトル曲で、feat. Andrew Wyatt, Brian Wilsonとして少々ドラマティックな作りの「Falling Apart」を披露しているが、最後のコーラス部でブライアンがいるかなと分かる程度。他、Web VANDA上で紹介していない古いものでは2011年のOld Sand Millのアルバム『The World Is Getting Colder』(SHP Recoeds)の中でfeat. Brian Wilson and Rick Boston名義で「Be True To Your School」と「Too Much Sun」を披露している。前者はライブ仕立てでヴォーカルはマイク・ラブ風に歌われアレンジも同じ。しかしブライアンの存在は分からない。B面は重いアカペラから始まるカントリー・ナンバーだが、ここでもブライアンの存在感はない。さらに2009年ハイチ大地震のチャリティの為に作られた「We Are The World」の替え歌「We Are the World 25 for Haiti-Artists for Haiti」があるが、ブライアンにソロ・パートはなく、コーラスの参加のみでどこにいるのかよく分からない。まあ全てよほどのマニアでなければ全て不用のシロモノ。ついでにAdrian Bakerが2010年にリリース、マイク・ラブにリード・ヴォーカルを録ってもらったアップの「Summertime Blues」の7インチ、12インチヴァージョンは、前述の「We Are the World 25 for Haiti-Artists for Haiti」とOil Sand Millの3曲などと合わせて、先月紹介したDoxyからamazonのみでダウンロード販売されているビーチ・ボーイズのライブ盤4枚の曲中に勝手に一緒に入っていた。まあタダだからいいけど決して買うようなシロモノではない。

逆に内容がいいのは、メンバーのソロ配信の方。アル・ジャーディンは2015年12月に「Hurry Up, Hurry Up, Santa Claus」というホワイト・ドゥ・ワップ風のコーラスを付けたロックンロール・クリスマス・ナンバーを出した。日本のiTunesでは扱っていないので、アメリカのCDBABYで、$0.99で購入。そのひと月前の11月にはマイク・ラブが「(You'll Never Be) Alone on Christmas Day」をリリース、1979年の幻のビーチ・ボーイズのクリスマス・アルバム用の曲で、原曲はブートで聴けたが、今回はまったくの新録音で、ブルース・ジョンストンやジェフリー・フォスケットもレコーディングに参加してはるかに分厚いサウンドとコーラスで仕上げられている。こちらはamazonで150円。マイクでは2009年にクリスマスチャリティCD『JDRF's Hope For The Holidays』を出し、マイク&ブルースなのにビーチ・ボーイズ名義で「Santa's Goin' To Kokomo」を出してひんしゅくを買ったものだが、そこから曲を増やした『More Hope For The Holidays』をダウンロード販売している。この中でマイクが参加したのは「Closing of the Year」と「Peace And Love」で、前者はクリスチャン・ラブのソロといってもよくマイクの声は聴こえない。後者はLawrence Daviesがリードでマイクらがコーラスを付けたもので、こちらではマイクの声が聴こえる程度。amazonで150円ずつだったが、これは購入するようなものではないので注意。それよりも気づかなかったのが、2008年とリリースは古いがレターメンのトニー・ビタラが2007年まで主催したイベントのCDで、2005年の音源である『Vocal Group Hall Of Fame 2004 Live Induction Concerts Vol. 2』でアルが「Help Me Rhonda」「California Girls」のリード・ヴォーカルを取っていた。軽く歌っているが、安定感抜群のアルであり、amazonで2曲300円ダウンロードできるのでファンの方は是非。こういう情報は下記のサイトが詳しく、認識を新たにさせてもらったのでそれもちょっと紹介してこう。アルは2008年と2009年にアルは「Big Sur Christmas」と「Christmas Song」を配信していたが、今でも購入でき、かつ前者はCDも出ているのかとか、あのアルの絵本の「Sloop John B-A Pirates’s Tale」封入の「Sloop John B」は、後の『A Postcard From California』収録された時にはリミックスされていたと気づかせてくれた。さらに今でも配信のみで聴けるアルが2003年にカリフォルニア州知事選挙用に作った曲「California Recall Blues」や、2014年にマイク・ラブがジョージ・ハリスンと昔インドへ旅行した時の事を歌にして捧げた曲「Pisces Brothers」や、2005年にマイク協賛の環境保護団体のCM曲「Arbor Day Foundation PSAs」の配信がクリック一発で聴けるので、今のうちだ。急げ。ブライアンのライブもある。その「ビーチ・ボーイズ・ガイド」というサイトは非常に細かくチェックをしていて、おまけにリンクフリーであり、非常に素晴らしい。おしえていただくことも多く、お気に入りへ保存だ。(佐野邦彦)

http://agttbb.web.fc2.com/index.html

逆に内容がいいのは、メンバーのソロ配信の方。アル・ジャーディンは2015年12月に「Hurry Up, Hurry Up, Santa Claus」というホワイト・ドゥ・ワップ風のコーラスを付けたロックンロール・クリスマス・ナンバーを出した。日本のiTunesでは扱っていないので、アメリカのCDBABYで、$0.99で購入。そのひと月前の11月にはマイク・ラブが「(You'll Never Be) Alone on Christmas Day」をリリース、1979年の幻のビーチ・ボーイズのクリスマス・アルバム用の曲で、原曲はブートで聴けたが、今回はまったくの新録音で、ブルース・ジョンストンやジェフリー・フォスケットもレコーディングに参加してはるかに分厚いサウンドとコーラスで仕上げられている。こちらはamazonで150円。マイクでは2009年にクリスマスチャリティCD『JDRF's Hope For The Holidays』を出し、マイク&ブルースなのにビーチ・ボーイズ名義で「Santa's Goin' To Kokomo」を出してひんしゅくを買ったものだが、そこから曲を増やした『More Hope For The Holidays』をダウンロード販売している。この中でマイクが参加したのは「Closing of the Year」と「Peace And Love」で、前者はクリスチャン・ラブのソロといってもよくマイクの声は聴こえない。後者はLawrence Daviesがリードでマイクらがコーラスを付けたもので、こちらではマイクの声が聴こえる程度。amazonで150円ずつだったが、これは購入するようなものではないので注意。それよりも気づかなかったのが、2008年とリリースは古いがレターメンのトニー・ビタラが2007年まで主催したイベントのCDで、2005年の音源である『Vocal Group Hall Of Fame 2004 Live Induction Concerts Vol. 2』でアルが「Help Me Rhonda」「California Girls」のリード・ヴォーカルを取っていた。軽く歌っているが、安定感抜群のアルであり、amazonで2曲300円ダウンロードできるのでファンの方は是非。こういう情報は下記のサイトが詳しく、認識を新たにさせてもらったのでそれもちょっと紹介してこう。アルは2008年と2009年にアルは「Big Sur Christmas」と「Christmas Song」を配信していたが、今でも購入でき、かつ前者はCDも出ているのかとか、あのアルの絵本の「Sloop John B-A Pirates’s Tale」封入の「Sloop John B」は、後の『A Postcard From California』収録された時にはリミックスされていたと気づかせてくれた。さらに今でも配信のみで聴けるアルが2003年にカリフォルニア州知事選挙用に作った曲「California Recall Blues」や、2014年にマイク・ラブがジョージ・ハリスンと昔インドへ旅行した時の事を歌にして捧げた曲「Pisces Brothers」や、2005年にマイク協賛の環境保護団体のCM曲「Arbor Day Foundation PSAs」の配信がクリック一発で聴けるので、今のうちだ。急げ。ブライアンのライブもある。その「ビーチ・ボーイズ・ガイド」というサイトは非常に細かくチェックをしていて、おまけにリンクフリーであり、非常に素晴らしい。おしえていただくことも多く、お気に入りへ保存だ。(佐野邦彦)

http://agttbb.web.fc2.com/index.html

↧